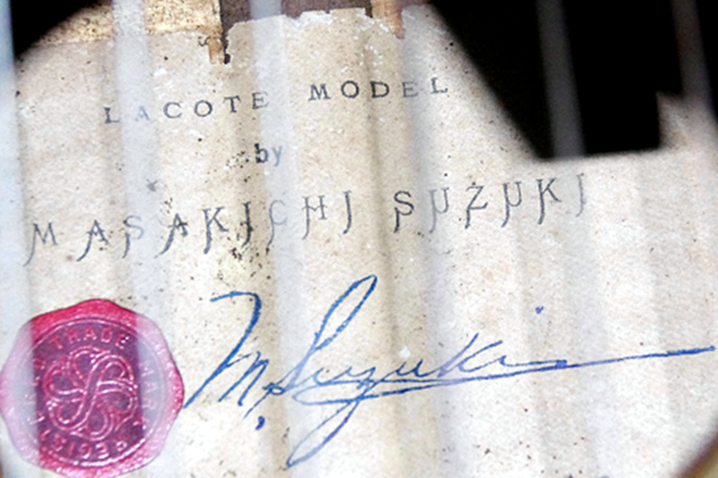

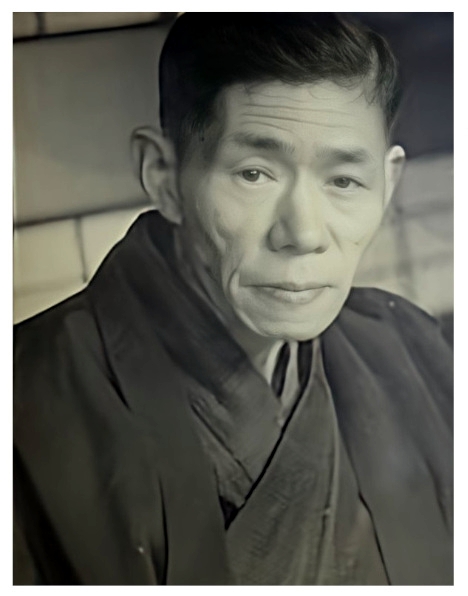

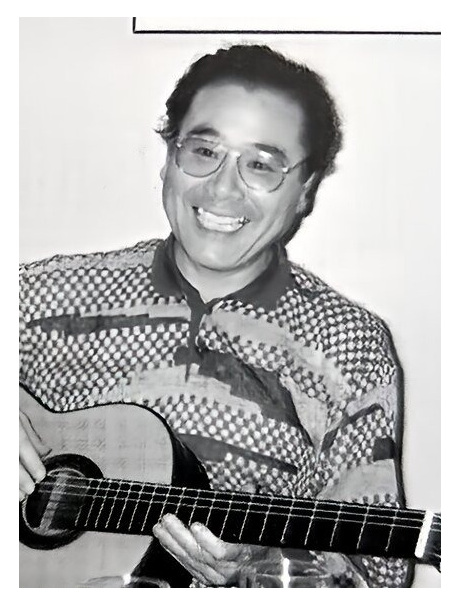

1858年製のラコット(ラコート)

1919年、武井はイギリスのフィリップ・ボーン[Philip J.Bone(1873-1964)]から3本のギターを購入した。

まず1858年製のラコット(ラコート)[※1]と、以前カルリが所有し、後にカルリの弟子スクワイア・ベンゾル(綴り?)[*Squire

Benzol [spelling?]]が所有したドゥ・ラゼ(綴り?)[a de Lazée [spelling?]] である。

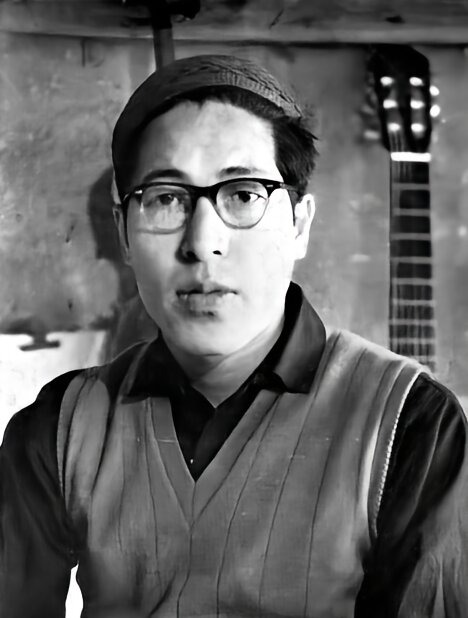

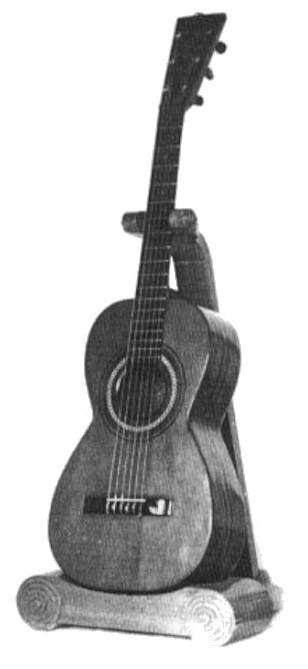

後にシュタウファーのテルツ・ギターを手に入れた。

************************************

[ *Original Text ]

In 1919, Takei bought three guitars from Philip Bourne in England. The first were a Lacote made in 1858

(now owned by his daughter Naoko Adachi) and a De Lazée (spelling?)

that had been owned by Carli and later by Carli's student Squire Benzoll. Later he also bought a

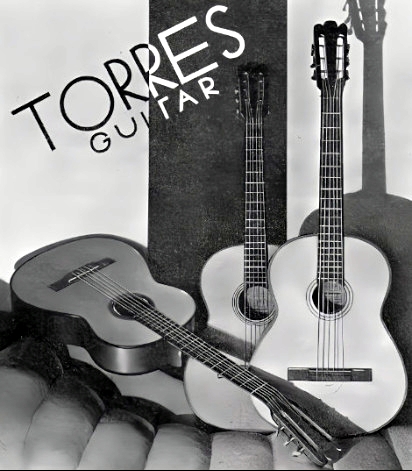

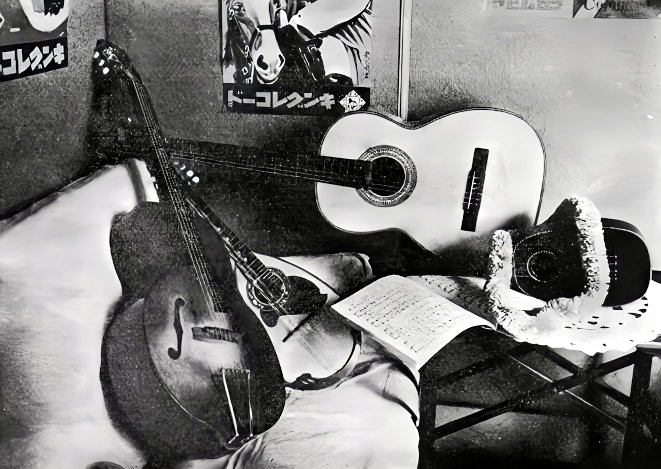

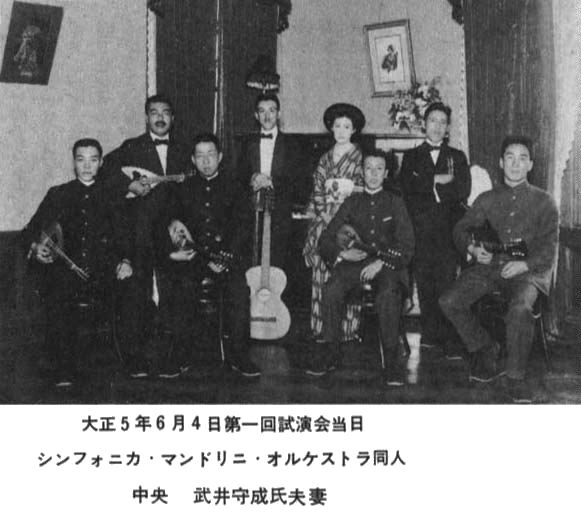

Stauffer-made Törz guitar. As can be seen in the photo of the first concert of the Sinfonica Mandolini

Orchestra, Takei has a ten-string guitar. (I have been unable to find any information on this guitar, but it

is in the concert photo above and I don't think it is the same guitar as the one in Nakano's article .) Along

with these instruments he also bought about 50 pieces of sheet music. Among them were:

*************************************

[※1]娘の足立直子が所有(記事作成当時)

※「武井文庫」の記憶を辿って/足立直子

~<前略>

~震災以前に父が集めた楽譜は、膨大なものであったそうですが、それはすべて震災で焼失しました。再び集めた楽譜は、新しい家の二階の「書斎」にありました。この部屋は広い西南に面する角部展で、父の皮張りの大きいデスクの上には、いつもウェストミンスターの箱がありました。~

<中略>~

『現在、譜面が茶色になっておりますのは、その時の「くすぶり」が原因だと思われます。木製の八角形のようなケースに入っていた私のギターは、中も外もバラバラにこわれてしまいましたが、皮製のケースのラコートは、全く無事であったのは驚くべきことでした。』

~<後略>~

![ラコート・ギター[河合 博 氏購入] ラコート・ギター](photos/lacote.jpg)

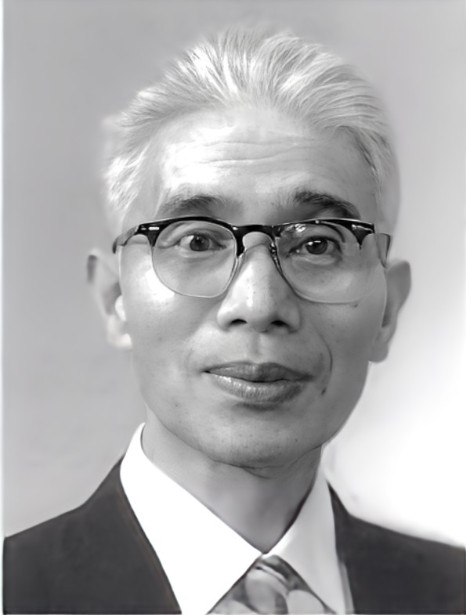

![パノルモ・ギター[川瀬 晃 氏購入]中野二郎が使用 パノルモ・ギター](photos/pano.jpg)

![シュタウファー・ギター[川瀬 晃 氏購入] シュタウファー・ギター](photos/stauffer.jpg)