The history of the classical guitar scene in Hokkaido北海道のクラシックギター界の歴史

北海道圏 年表

- 1922年??月??日 北海道帝国大学チルコロ・マンドリニスティコ・アウロラの活動開始。(大正11年)

- 1922年??月??日 アウロラ主催 札幌学生連合マンドリン大会を開催する。

[小樽商業、札幌工業卒業生、小樽中学、札幌北海中学、北大アウロラの5団体に小樽シンフォニアがマンドラ独奏をし、マンドリン音楽隆盛のきっかけを作った。]

- 1925年??月??日 函館プレクトラムオーケストラ創立 (会長 泉泰三氏、指輝 井上寿雄氏)。(大正13年)

- 1925年??月??日 秋山富雄 「函館ギター研究会」を創立。(大正14年)

- 1925年??月??日 オルケストリーナ・マンドリニスティカ・ヲガハラ[小河原四郎]第1回演奏会(豊平館)ギター独奏:西田直道。

- 1928年2月28日 秋山富雄 第1回ギター独奏会 於 恵比須町函館組合キリスト教会(昭和3年)

- 1932年??月??日 ギターリサイタル[伊福部勲・伊福部昭・早坂文雄] 今井記念館

- 1932年10月1日 札幌プレクトラム協会創立 第1回演奏会[出演:鈴木静一(マンドリン独奏)・佐々木政夫(ギター伴奏)] 於 札幌公会堂

- 1933年??年??日 石井春省(はるみ)顧問指揮者[アカシア楽器店主]『アウロラ引退』。九島勝太郎が後を引き継いだ。(昭和8年)

- 1933年??月??日 北方マンドリン倶楽部[指揮 沼田政治郎](函館)設立 [ギター教授:秋山富雄 ]。

- 1933年12月2日 チルコロ・マンドリニスティコ・アウロラ創立10年 札幌

- 1935年??月??日 「伊福部勲 独奏発表会」

- 1935年7月18日 秋山富雄 上京し早稲田学生街にギター教授部を開催(昭和10年)

- 1935年10月中旬 秋山富雄 病に倒れ帰函する。

- 1936年7月25日 秋山富雄 独奏会 大谷幼稚園

- 1936年??月??日 「伊福部勲 ギター公演会」(昭和11年)

- 1937年5月14日 秋山富雄 死去 33歳(昭和12年)

- 1937年??月??日 「伊福部勲 第3回公開演奏会」(昭和12年)

- 1938年??月??日 「伊福部勲 近代スペイン音楽の夕べ」(昭和13年)

- 1938年12月1日 アカデミア・ギタラ・サカイ 最初の発表会 [札幌商工会議所]

- 1940年??月??日 伊福部勲 上京(昭和15年)

- 1940年5月20日~6月10日 小原安正 北海道演奏旅行(函館・札幌・名寄・士別等で開催)

- 1942年??月??日 伊福部勲 死去 30歳

- 1945年12月??日 アウロラ第1回 演奏会、北大交響楽団と合同(於:北大農学部講堂)。(昭和20年)

- 1952年3月1日~4月10日 小原安正 北海道および東北地方 演奏旅行(小原二郎/井上頼豊:チェロ)

- 1952年12月9日~20日 小原安正 北海道各地 井上頼豊/小原安正/岡田恭子 チェロ・ギター・ピアノ

- 1953年6月初め~6月末日 小原安正 北海道演奏旅行

- 1953年??月??日 「現代日本ギター連盟 北海道支部」の結成

[九島勝太郎、 藤沢春、大塚房喜、小林良信(札幌)、竹内昭次郎(函館)、伊膝宏(夕張)、菱川善夫(小樽)、永沼典郎(札幌)、紺野善一(大夕張)]

- 1959年??月??日 大塚房喜門下 第1回発表会(昭和34年)

- 1960年11月6日 『ギター友の会 北海道支部演奏会』 於 札幌市

[菱川善夫(札幌)・伊藤亜子(札幌)・鈴木一夫(小樽)・宮田満男(札幌)・鈴木進(函館)・千葉敏生(函館)・小沢一介・今田孝保・稲川六郎(鳥牧村)]

- 1961年4月29日 北海道ギター友の会 第2回ギター演奏会 於 函館市公民館

[早坂洋一(旭川)・宮田満男(札幌)・鈴木一夫(小樽)・川道隆雄(狩太)・上村 要(函館)・伊藤亜子(札幌)・菱川善夫(札幌)・中島 茂(札幌)・稲川六郎(鳥牧村)・千葉敏生(函館)・鈴木 進(函館)] 主催 北海道ギター友の会・後援 函館労音・函館ギター研究会・ギターの友社

《 札幌市 編 》

[*転記/*出典]:札幌と音楽/さっぽろ文庫 57/札幌市教育委員会編 (1991年(平成3年)6月28日発行)

[執筆者]:渋谷忠三(渋谷ギター音楽院主宰・北海道ギター協会理事)

道内最古、北大アウロラ

1922年(大正11年) 北海道帝国大学チルコロ・マンドリニスティコ・アウロラの活動開始。(北大文武会音楽部創立(大正13年)より以前)

イアン・コバリスキー(流浪の楽人)ヴァイオリンやマンドリン演奏に刺激され、当時医学生の小河原四郎を中心に「アウロラ・マンドリニ・オルケストラ」を結成したのが始まり。

大正11年:アウロラ主催 札幌学生連合マンドリン大会を開催する。

小樽商業、札幌工業卒業生、小樽中学、札幌北海中学、北大アウロラの5団体に小樽シンフォニアがマンドラ独奏をし、マンドリン音楽隆盛のきっかけを作った。

大正13年:石井春省(はるみ)顧問指揮者[アカシア楽器店主]

昭和8年(1933年)アウロラ引退。九島勝太郎が後を引き継いだ。

昭和16年(1941年)北大文武会が解消、アウロラは報国会文化部洋楽班として戦意昂揚演奏会を実施。マンドリンは同盟国イタリア、ドイツ音楽として認められた。

昭和20年(1945年)12月 アウロラ第1回 演奏会、北大交響楽団と合同(於:北大農学部講堂)

昭和38年(1963年)東京公演:6回/京都公演:2回・・・平成2年(1990年)定期演奏会は67回を超える。

※九島勝太郎「札幌プレクトラム・アンサンブル」(*註:1993年9月26日没)

「オルケストラ・シンフォニア・タケイ」(武井守成)のメンバーだった。

昭和7年(1932年)に帰札し、同年アウロラマンドリン大演奏会 清原叡(さとし)企画で公会堂で開催される。

(札幌プレクトラム協会として1回限りの開催となった。)

昭和9年(1934年):マンドリン5重奏団を結成。ラジオ放送にしばしば出演する。

後に「札幌プレクトラム・アンサンブル」と命名。

演奏会:昭和13年(1938年)戦時中中断はあるものの、昭和21年(1956年)再会、以来現在まで演奏を継続する。

※昭和20年代(1945年代)後半から多くのマンドリンクラブが誕生。

昭和28年、津田甫(はじめ)指導の月寒高校、翌昭和29年田中稔夫が中心の学芸大(現教育大)。

昭和30年代以降の誕生団体:開成高校、明清高校、山の手高校、藤女子大・短大(フジ・フロイライン)、札幌MC、札幌アカシヤMC、天使女子短大、旭丘高校、エスティディアンティナ・サッポロ、札幌シンフォニカ・マンドリーノなどがある。

昭和40年(1965年)代には、北海道プレクトラム連盟(会長:酒井正忠 *註:1994年8月6日没)、

日本マンドリン連盟北海道支部(会長:九島勝太郎)と組織が強化され、道内全体がまとめられている。

昭和35年(1960年)度から「市民劇場マンドリンコンサート」(企画責任:小林武四郎)は市民に定着し、昭和55年(1980年)度から実施の「ギター・マンドリン音楽祭」では、市民芸術祭賞に、栗原一枝、五十嵐啓喜、秋田倫秀が輝き、同奨励賞に高村純江が受賞して居る。

近年は、マンドリン四重奏等少人数によるグループも誕生、新しい試みが盛んにおこなわれるようになった。

「さっぽろ市民劇場」で指揮する九島勝太郎[昭和45年5月12日 市民会館]

[*註]:管理者追記事項

[*註]:札幌ブレクトラム協会 創立第一回演奏会。

同協合は本年春純然たるアマチュアに依って結成され現在五十餘名のメンバーを擁し、十月一日(土)札幌公会堂で其第一回演奏会を開催した。

北海道に滞在中の鈴木静一氏は同協会演奏会に出演し、佐々木政夫氏のギター伴奏に依りマンドリンを獨奏した。

新しく結成された同協会の前途を祝し、今後盆々発展される事を祈る。

戦前のギター音楽のようす

さて、ギターに話を移そう。

マンドリンの伴奏楽器だったギターも、独自に活動し始めたのは大正10年頃のこと。

札幌のギター独奏第1号は、西田直道(のちのNHK札幌放送管弦楽団指揮者)、大正14年小河原四郎中心の「オルケストリーナ・マンドリニスティカ・ヲガハラ」の第1回演奏会(豊平館)で演奏されたもので、曲はメルツ「船歌」、武井守成「タレガに捧ぐる曲」。

また、西田は岩見沢でもサルコリ、武井の曲を弾いているがその後の記録はない。

昭和8年驚嘆すべき最先端をいくギターリサイタルが今井記念館(現丸井パークタワー)で開かれた。

北大アウロラの伊福部勲のギター独奏が中心で、弟の伊福部昭と早坂文雄も出てギター三重奏も演奏した。

主な曲目を記そう。

早坂文雄(*1914年生)「ソナタ第2番」「エリック・サティ礼讃」、伊福部昭(*1914年生)「ノクチュルヌ」、伊福部勲(*1912年生)「日本民謡調」、グラナドス「スペイン舞曲」、タンスマン「マズルカ」、マラッツ「セレナータ」、ファリャ「ドビュシー讃歌」、プジョール「ロマンス」、その他タルレガ、アルカス、アルバ、メルツ、武井、大河原義衛の独奏曲、三重奏ではラモー「タンブラン」、ミヨー「ブラジルのソウダード」以上20曲中14曲が初演である。

当時東京でもタンスマン、ファリャ、ミヨー、プジョールなどは全くといってよい程演奏されていなかった時代である。

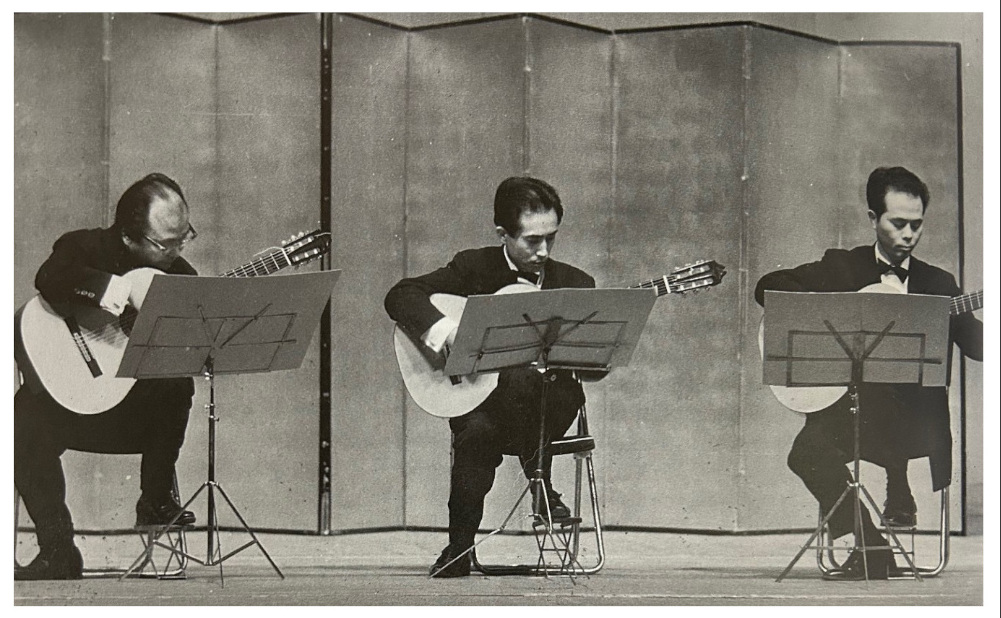

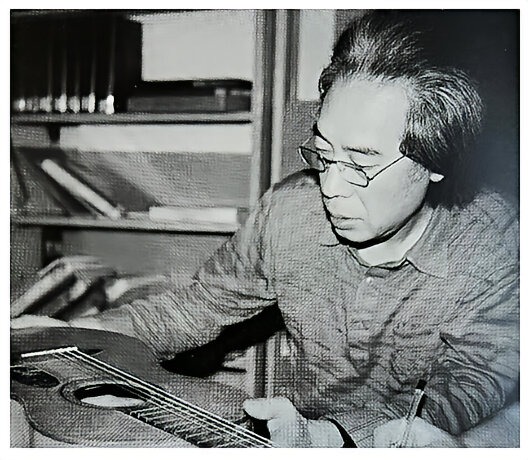

伊福部勲(右から二人目中段)と札幌ギター連盟のメンバー[昭和10年頃]

さて、伊福部勲はこの演奏会で先輩からにらまれ「予科生のくせに生意気」とアウロラをクビになる。

それが起爆剤となったか伊福部は、北大生を中心に市内の愛好者も集め「札幌ギター連盟」を組織、昭和10年「独奏発表会」を皮切りに「ギター公演会」(昭和11年)、「第3回公開演奏会」(昭和12年)、「招待試演会」及び「近代スペイン音楽の夕べ」(昭和13年)、さらに同年東京から酒井富士夫を招聘。

これら一連のプログラムには、サティ「三つのグノシェンヌ」、ファリャ「恋は魔術師から」、「スペイン舞曲No.1」などが含まれる革命的なものであった。

また、演奏会の予告として「タルレガ、フランシスコ祭」と「舞曲と小夜曲の夕」が載っているが実演は定かでない。

世界的なギタリストのアニド女史との文通も全く驚きである。

中央の専門誌「マンドリン、ギター研究」(昭和12年)のアンケートに伊福部は「お互いに教養とイデー(音楽的)の向上に努めたいものです。

とにかくプレクトラム界は現在の如く自己のジャンルを守ることをやめて、まだまだ広範囲に知識を求めるべきでしょう」と述べているように主義主張の強い人間だった。

戦時色が日増しに強くなった昭和15年(1940年)伊福部は上京、海軍に関する塗料研究部門就くが夜光塗料の薬害で昭和17年(1942年)30歳の若さで突然世を去った。

伊福部の死と太平洋戦争勃発(昭和16年)によって札幌ギター連盟の幕は永遠に閉じたのである。

戦後ギター音楽の隆盛

戦後ギターの音が響くのは昭和22年(1947年)アウロラの田辺当貴を中心とする有志が大河原義衛作品集による演奏会(農学部講堂)を開いたのが始まりであるが、戦後ギター音楽隆盛の下になったのは、昭和29年東京の小原安正(士別市出身)が門下の大塚房喜と道内各地で演奏したことから端を発する。[*註1]

大塚は道内ギター愛好者の要望に応え30年東京から札幌に根を下ろし、日本ギター連盟北海道支部(後に社団法人)を結成、道内外のギタリストを結集して「タルレガ生誕100年記念演奏会」を開いた。[*註2]

さらに昭和29年札幌初の外来ギタリスト・アニド女史を招聘、また、大塚は小原安正(昭和31年)、三木理雄(昭和33年)、小原聖子(昭和34年)と中央からギタリストを呼び道内のギタリストに大きな刺激を与えた。

スペインのヘスス・ゴンザレス来演(昭和33年)、昭和34年には大塚門下第1回発表会が開かれ、本格的な指導が始まった。

このご活躍するギタリストの多くは大塚の指導を受けている。

道内のギタリストもいよいよ活動期に入り、昭和35年は賑やかな年となる。

ナルシソ・イエペスの初来演、木島正、渋谷忠三、三上武らが中心の「クレッセンド・グループ」結成演奏、菱川善夫(現北海学園大教授)をはじめ道内ギタリストで組織された、「北海道ギター芸術友の会」旗揚げ公演、伊藤亜子リサイタル(当時西高在学中)、ギタートリオ「カタロニア」演奏会と一挙にギター音楽が台頭する。

1960年11月6日『ギター友の会 北海道支部演奏会』

[1960年11月6日]:『ギター友の会 北海道支部演奏会』

菱川善夫・伊藤亜子・鈴木一夫・宮田満男・鈴木進・千葉敏生・小沢一介・今田孝保・稲川六郎

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

昭和37年(1962年)大塚房喜、人見徹ジョイント、佐藤薫主催の「六弦の会」が開かれ、また、渋谷忠三、木島正はそれぞれ「国際ギタリスト会議」(昭和37年)「第1回ギターの祭典」(昭和39年)と初の東京演奏をする。

昭和40年代はギターブームといわれた程ギター熱は高まり、札幌からギターコンクール(現東京国際ギターコンクール)入賞者が出始める。

渋谷忠三(昭和40年・3位)、星井清(昭和47年・3位)、赤坂孝吉(昭和49年・2位)、また木島、渋谷は「第2回ギターの祭典」(昭和41年)で、「二人の友賞」を受賞。

日ギ連道支部は「第4回ギターの祭典」(昭和43年)を札幌で開催、その他「ギター合奏の夕」「北海道ギターコンクール」などを実施し、北林隆をはじめ多くの新人を世に紹介した。

この昭和40年代は「北海道学生ギター連盟」の設立、また、道ギター芸術友の会の後を継いだ形で「北海道ギター協会」も組織され活発な活動をした。

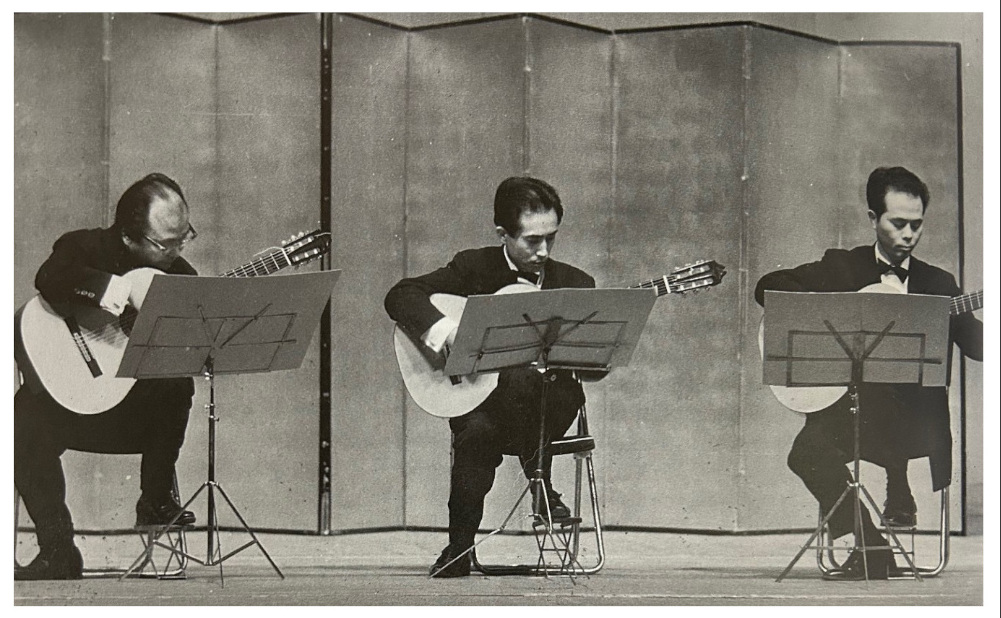

[1966年2月4日]:左側より 大塚房喜、人見 徹、三木理雄 。

札幌のがんセンター設立チャリティ演奏会の帰り、千歳発 全日空60便が羽田沖に墜落し事故死。

二重奏のコンビであった、人見 徹氏・三木理雄氏の両氏が事故死された。

[*フリガナ]:三木理雄 (みき まさお)・・・©公益社団法人日本演奏連盟「演奏年鑑」 「音楽関係物故者の記録」より

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

昭和50年代もギター熱は衰えることなくコンクール入賞者は続出する。

藤垣秀雄(昭和52年・1位)、佐藤寿一(昭和53年・2位)、さらに日本ギタリスト協会新人賞には、渋谷環(昭和52年)、平野勇(昭和53年)、佐藤洋一(昭和54年)と札幌勢の進出は目覚ましいものがあった。

前述の伊藤亜子は昭和37年の渡米を経てフランスに定住、アンリ・ドリニと夫婦二重奏で活躍。赤坂孝吉は昭和51年スペイン移住、パリ国際コンクール入賞、アルコイ国際コンクール一位となり国際的に活動、LP・CDの録音もあるほか、道国際文化交流賞受賞。

一方、札幌在住の平佐修は昭和48年以来数多くのリサイタルを行い、近年は特にギター室内楽を多く発表している。

昭和51年平佐から始まった「バロックコンサート」は、熊谷政治、大塚和也、佐藤洋一、久野英雄と続き現在130回を超えている。

渋谷環は18歳の東京デビューリサイタル後19歳、21歳と2枚のLPを出し全国21か所のコンサートツアーを行い、昭和62年(1987年)リサイタルで市民芸術祭賞受賞、最近は11弦ギターも演奏。

木島正は自作品によるリサイタル(昭和60年)を開き健在ぶりを示す。藤垣秀雄は2度にわたりポーランドに招かれ(昭和53年・63年)国際交流を深めた。

若さ弘樹は平成元年リサイタルで市民芸術祭賞受賞。星井清はギター新作発表に意欲的。佐藤寿一、ドイツ留学を終えた佐藤洋一、平野勇、松本幸夫らもリサイタル外、多方面に活躍している。

「ギター・マンドリン音楽祭」ギター部門からは、市民芸術祭賞に渋谷環、大塚和也、三浦力松、大見久美、宮下祥子。同奨励賞に横濱勝博、石川桃子が受賞している。

[*転記]:[*出典]:1991年(平成3年)6月28日発行 札幌と音楽/さっぽろ文庫 57/札幌市教育委員会編

※「札幌市中央図書館/新札幌市デジタルア-カイブ」には詳細札幌史とし閲覧できます。:https://adeac.jp/sapporo-lib/top/

[*註1]:1953-10-No.13ギタルラより:達藤(大塚)房喜氏(東京)小原ギター音楽北海道研究所(札幌)教授として、全道に及ぶ指導のために、昭和27年11月より滞道中。

[*註2]:現代日本ギター連盟北海道支部結成さる

役員:会長 九島勝太郎

委員 藤沢春、大塚房喜、小林良信(札幌)、竹内昭次郎(函館)、伊膝宏(夕張)菱川善夫(小樽)、永沼典郎(札幌)、紺野善一(大夕張)

《 函館市 編 》

- 1921年(大正10年)11月??日 コバリスキー氏独奏会開催(ポーランド)北海道初演 於 函館区公会堂

- 1923年(大正12年)??月??日 北方マンドリン倶楽部[山内幸男、貞幸兄弟と吉田辰次郎らが設立]

函館プレクトラムオーケストラ[井上寿雄らが結成]の2つのマンドリン合奏団が誕生。

- 1924年(大正13年)3月??日 北方マンドリン倶楽部 第1回演奏会

- 1925年(大正14年)1月??日 函館プレクトラムオーケストラ 第1回演奏会[阿部正雄指揮]

- 1925年(大正14年)??月??日 「函館ギター研究会」創立<秋山富雄>

- 1927年(昭和2年)??月??日 北方マンドリン倶楽部・函館プレクトラムオーケストラが合同する。

- 1929年(昭和4年)??月??日 北方マンドリン倶楽部第10回演奏会/合同終了。

- 19??年(昭和?年)??月??日 函館プレクトラムオーケストラが独立する。

- 1934年(昭和9年)3月21日 函館大火

- 1937年(昭和12年)5月14日 <秋山富雄>病死 33歳

- 1954年10月21日 「函館ギター研究会」 第8回演奏会 於 函館市公民館

- 1956年5月23日 千葉門下発表会/永田登志・諸橋正治・中齊英生・千葉敏生(函館)

- 1959年7月19日 北方マンドリン倶楽部(創立36周年) 演奏会 於 函館市民公民館

- 1960年5月22日 千葉敏生門下生発表会 函館

- 1961年4月29日 北海道ギター友の会函館公演(第二回公演) 於函館市公民館

[主催]:北海道ギター友の会・[後援]:函館労音・函館ギター研究会・ギターの友社

[出演者]

伊藤亜子(札幌)・早坂洋一(旭川)・ 菱川善夫(札幌)・宮田満男(札幌) ・中島茂(札幌)・鈴木一夫(小樽)

・稲川六郎(鳥牧村)・川道隆雄(狩太) ・千葉敏生( 函館)・上村要( 函館) ・鈴木進(函館)

『大正10年10月26、27日来朝のイアン・コバリスキーなるマンドリニストが独奏会を開いた。技能は確かであるが、マンドリンの真の生命は伝えられなかった。それは彼が北欧の産だからであろう。』

[*転載]:本邦斯界過去現在/三.勃興期/P.451/

[*転載]:「函館市史デジタル版」通説編 第5編 「大函館」その光と影/新しい時代の音楽 P869-P871

~[前略]~

『全道的なマンドリン流行のきっかけとなったのは、大正10年11月ポーランドのコバリスキーの来道で、函館区公会堂で本道初演の独奏会が開かれている。

大正12年、函館にも北方マンドリン倶楽部と函館プレクトラムオーケストラの2つのマンドリン合奏団が誕生している(小林武四郎『還歴北海道マンドリン史』)。

山内幸男、貞幸兄弟と吉田辰次郎らが創立した北方マンドリン倶楽部は、13年3月第1回演奏会を開催した。

一方井上寿雄らが結成した函館プレクトラムオーケストラは、翌14年1月に阿部正雄指揮で第1回の演奏会を開いた。

両団体は活動を競うが、昭和2年に合同する。

4年の北方マンドリン倶楽部第10回演奏会まで合同公演を続けたが、まもなくプレクトラムオーケストラが独立した。

そして9年の大火がその後の運命を分けた。

高価な楽器類が無事だったプレクトラムオーケストラは、翌10年5月、復活第1回の公開演奏会を開催、11月に定期演奏会を開いた。

その後もラジオ放送や歌謡曲コンクールの伴奏など活動の場を広げ、16年には5年ぶりに定期演奏会も開催した。

一方北方マンドリン倶楽部は大火で低音楽器全部を焼失し、ようやく14年になって再興。12月には、函館放送局に出演するが、戦争が終わるまで演奏会を開くことは出来なかった。

ギターでは、北方マンドリンの創立に参加した秋山富雄が、大正15年12月に第1回ギター独奏会を企画したが天皇病気のために中止、昭和3年3月に函館初のギター独奏会が実現した。

自身の活発な演奏活動の一方で、函館ギター研究会を創立し後進を育てた。

同10年、ギター研究のため上京するが、まもなく病気となり帰函、同11年7月に独奏会を開催し翌12年5月享年33歳で逝去した。

その才能が惜しまれた(函館ギター協会編『函館のギター史』)。』

~[後略]~

[*転載]:「函館市史デジタル版」通説編 第5編 「大函館」その光と影/新しい時代の音楽 P869-P871

[*転載]:digitalguitararchive/1956-12-ギターの友/P.17

函館市の巻 千葉敏生

~<前略>~

[ギター界の過去と現状]

『函館におけるギター活動の歴史はかなり古く昭和七年頃に秋山富雄氏の研究機関がありました。

(詳細は氏も故人となられ、その教えを受けた人々も居ないので不明です)

戦後は現在札幌で活躍されている、私[*千葉敏生]の恩師田辺当貴氏が研究機関を組餓、氏の退函後は私が引継ぎ、名称も

、函館ギター研究会と改め定期演奏九回、放送、指導等行っています。

丁度、5月23日に市の公民館にて門下生の発表会を行い、独奏、四重奏他で聴衆400人くらいで盛会でした。

10月ごろには研究会10回発表を行う予定で各自研究を重ねております。~<後略>~』

[*転載]:digitalguitararchive/1962-59-ギターの友/P.18

おたより鈴木一夫

『前略、ギターの友社の北海道支部全員で発足した北海道ギター芸術友の 会も今年であしかけ3年になりましたが,おかげながら今や北海道の強力なギターの団体として年々活発な演奏活動を続けております。

もう既 に地方公演8回,定期公演3回を終 ヘ,この八月当市で,第4回定期演奏会を迎えます。

北海道も春以来,国際ギタリストコングレスの影響もあってか,大変なギターのコンサートプームで,今月27日には,会員の伊藤亜子さんが,アメリカのモントレイ大学へ留学する記念リサイタルをもちますし来月下旬は,人見徹氏が来道して札幌在住の大塚房喜氏とジョイントコンサートをもつとかの噂もあります。

九月に入りますと,北海道ギター芸術友の会の旭川支部が,合奏だけのプログラムでこれ又演奏会。

下旬の帯広市と釧路市へ演奏旅行に出かけます。

幹部会員の菱川,千葉,稲川、早坂氏はじめ一同大張切りです。

僕も今回の定期演奏会は.地元の責任上,大いに面目をほどこすべく頑張っている次第です。

今後ともよろしくお願い致します。

鈴木一夫』

《 小樽市 編 》

[*出典]アルモニア誌1929年3月/4月 Nr.14/ P.51]

東北方面マンドリン音楽提携が小樽プレクトラムソサイテイの酒井(酒井正忠)氏、弘前マンドリナータの木村(木村源蔵[弦三])氏及アルモニアアの澤口(澤口忠左衛門)氏等の発議で進捗しつつある。

本号に其の趣意を発表すべきであったが原稿〆切に問に合はず次号に廻はす事にした。

この提携は各合奏園が連絡なく個立する事の不便から生れたものでこれに依つて少しでも斯界に役立ち日本連盟を促進させれば幸ひである。

次号までには相当具体的になる筈で東北北海道所在の合奏國(個人も可) の参加を得たいと思う。

趣意書御入用の方はアルモニア委員まで申込まれ度い。(1929年)

※()内は管理者が補筆。

[*出典]:digitalguitararchive/1934-43-Armonia/P22-P.25

1934年寄稿 北海道に於けるマ・ギ音楽

酒井正忠[1905年(明治38年)2月6日 - 1994年8月6日]

『本地方に於けるマギ音楽は、僅々十余年前に始まります。

勿論こうした植民地的地域は各地からの移住者の来往頻繁です故、より早期に於ける楽器の渡来は想像もされ亦事実でもありますが、それは単に楽器の移入であり非常に広義な解釈を許されてさえも未だマギ音楽とは呼び得ぬでしょう。

で、私は10余年前に出発点を求めます。

総て当時者にとつて、殊に音楽にあって、更に組織された音楽幽体の維持者にとつて10余年は決して少ない年月ではたいのです。

特に北海逍の如き地理的に不遇條件を有する地にあってはです。

然し音楽それ自身にとつて十年はほんの一小期間に過ぎぬでせう。そして此の小期間に於ける北海道のフレット一音楽の褻逹動静は地理的なハンデイキャップを考慮すればまづ普通線上に在ると云いたいのです。

私は無時に自然の不遇條件を以て自らを擁護するのではありませんが、実際北海道に住む時は一音楽に接する者は職業家にあれ、アマチュアにあれ、如何に不遇な思いを重ねざるを得ないか直ちに而も痛切に感じます。

若し大兄にして本地方に移住された場合、現在我々が敬服おく能はない大兄の偉大な熱術的仕事も、その形の上に或変更を加えるの余儀なさを痛感されることでしょう。

さて一般に我國斯界の状況は殆んど此が合奏団、研究関等団体の状況に最も弛<又多くの場合それにのみ反映を見ると私は観念づけられて居りますが、元来北海道は各種園体の形成維持が極めて困難であり、その原因は前記自然的不可避的不遇條件を基準としたあらゆる四園の惰態の目的に到する離反であります。

然も此の中に在て少数ではありますが、数個の幽体が維持され年々着実な歩みを続けつつありますことは、現在中央部の先進団体の多くが不振にあるに比較し、真とに驚くべき現象ではありますまいか。

之は強ち自讃ではないと信じます。

勿論浅い歴史の北海道斯界です。

総てが一度踏むべき当然の過程にあると言えばそれ迄であり、又私は将来への確言を有するものでもありませんが、少なくともその努力は相当価値づけられるべきであると思います。

以下各合奏國を御紹介します。先ず本地方の門戸たる函館市に「北方マンドリン倶楽部」があります。

同倶楽部は大正12年に創立された本地方合奏団の元老です。

その初期にあっては元海軍軍学長 沼田政治郎氏を指揮とし、大正15年編成の整備以来一層確固たる活躍を示し当時は会友誌「絃」を発行して居りました。

昨春は第14回演奏會を開催、現在は吉田辰次郎氏を指揮兼幹事長とし、鈴木英一、中島一雄、伊藤勘四郎、横山幸一諸氏幹事の下に会員20名、本地方に於ける先進団体として健在します。

同団が最初の市民音楽団体として範を示したことは北海道フレット楽士に永く伝えられるべき大きな功績であります。

叉函館市には「函館プレクトラムオーケストラ」があります。

大正13年創立、会長 泉泰三氏、指輝 井上寿雄氏、幹事 筒井三郎、男澤三郎、佐藤富男、星山由一、今賢吉、小林藤作、井本光三諸市之に当たり、メンバー25名を有します。

此合奏団の異色は昨年度から北海道最初の企てとして女子部の設置を得たことで10数名の女子部員は時折放送にその努力を示して居り、他に練習生16名と言う大世帯です。

昭和3年に一時北方マンドリンと合流を見ましたが、同6年分立し、同市に於ける合奏団の双璧として輝かしく存在します。

又本合奏団はその組織の整備に非常な努力の跡を示して居ります。

即会長、指揮幹事(此を庶務、会計、楽譜の各係に細分してます)、の他合奏会員を部員、練習会員を準員とし、不在会員を会友、後援者を賛助員として統制を計り、女子部と共に一週4日間を各2日宛研究日に当て、合奏練習規定を以て則し、更に教授部を設け希望者の指導に当てています。

次に同市のギター界は現代の潮流と共に最隆盛の模様でして、前記北方マンドリン倶楽部のギタリストを中心に函館ギター界の第一人者 秋山富雄氏により「函館ギター研究会」 が組織されて居ます。

斯くして函館市フレッ卜楽会は吉田辰次郎氏、井上寿雄氏、秋山富雄氏等稀に見る真摯な士を擁して益々発展の域を拡大しつつあり、殊に昨年函館放送局の開設は之に大きな助成を与えるものであります。

次に製鋼所を以て知られる室蘭市には「室蘭マンドリン倶楽部」(之は製鋼所所員の団体ですが)と「ルビコンマンドリンソサエ テイ」があり、現在は雨者合同して居ります。

ルビコンソサエティは昭和12年秋、函館プレクトラムの佐藤氏により創立され、現在は羽重利一氏を主脳者としています。

北海道に於ける最大の文化都市である札幌市には古い伝統に栽われた「チルコロマンドリニステイコアウロラ」があること既に御存知のとおりです。

札幌はその都市本来の性質と之を構成する人士の個人的生活様式が比較的好<条件づけられて居ることから、音楽的に恵まれない北海道中只―つの輝きを有します。

アウロラは北海逍帝国大学文武会に属する合奏団で、咋年10週年記念演奏会を開きました。

私がアウロラに対し常に敬服しますのはその伝統の力であります。

最も普通のそして最も多くの場合、1合奏団の存在には必す一個の中心を要しますI多くの塚合只i人の人材ですがーーそしてその合奏圏はその中心の行動と熱梢に支配され、斯くてその園体の有する力或は脂力の褒揮はその中心に大半を負ひ、固体存樅の重要黙を成すのですが、然しアウロラの塚合私は中心と思推される何をも見出せません。

同圏の機閥誌は一部員により一抹の不安を吐露してはありますが、毎年幾割かの幹部メ・ムバーを失ひながら猶輝やかしく存在します。

私にはそれが尊い伝統の力として敬意を抱く所以です。

無論幹部諸氏の大きな努力に到してです。

常に3,40名の部員を擁し、且同大学文武会内の管絃楽(レギュラー)の管楽と提携してその編成は可也彪大な範園迄自由を得て居る事は東北以北にその比を見ません。

鈴木静一氏が「素睛らしい」と嘆ぜられた事が裏書して居ります。

創立以来の指輝者石井春省氏(元海軍々楽長)が昨年引退し、以後は元タケヰのメムバー九島勝太郎氏が当たると聞いています。

長谷川誠、清水恒久、阿部善太郎、伊福部勲 諸氏が幹事としてこの大世帯を引締めています。

他に札幌には一咋年生誕した「札幌プレクトラム協会」があり、之は市内の同好者並前記アウロラ部員から成る団体で矢張り、九島氏の指揮下に活躍を期待されています。

更に札幌鉄道局音楽部があり、現在はプレクトラム協会に合流してる様です。

最後に小樽市ですが、ここは現在私共の貧しい「小樽プレクトラムソサエティ」1団体あるのみです。

私共は前述諸団体に伍して談るべき何物をも有しません。

昭和3年に先北方マンドリンの石澤寿三氏を会長とし一般市民愛好者の共同機関として創立したこと、以来私が指揮の任に当て居ること、無刺激の中にその歩み遅々として捗らぬことなどです。

只―つ私共は所謂 演奏会主義を絶封に排してることに私共の、主張の一端を御了解願い度いのです。

此他休止中の数団体があるのですが後日の機会に割愛します。

以上大体本地方合奏団の分布状態を述べましたが一般的に見て北海道に於てマ、ギ音楽は音楽愛好者より如何に遇されて居るかを簡箪に申上てこの報告を終りたく思ひます。

本地方に於ける一般音楽愛好者をマ、ギ業に結びつける時私は之を3部に分けて見ます。

第1は絶到的なマ、ギ音楽愛好者、即ち各合奏団員並びにそれ以外の同好者でして数の上から見れば、之を人口の割合にとつて他地方並であると言ひ得ましょう。中央部は別として。

で合奏団等も若し之が組織維持の困難を緩和する何かの條件の付与されれば数及び実質伸張の可能性を認められます。

第2は一般音楽の一部門として注意を払ってくれる音楽愛好者群です。

具体的に言えば招待演奏会に来場する聴衆です,之は数に於てこの分類の大部分を占むるのですが、本地方は此一群はフレット一音楽を殊に合奏に相当の認識を有してくれます。

之は本地方の如く一般音楽の乏しい所にあっては纏まった合奏音楽はマンドリン合奏をおいて他に得難い状態です故、次第にマンドリン合奏に或程度の信頼を以て接してくれるのです。

之に対して各合奏団体は自覚的な行動を必要とするのですが、第3は何処の地にも見受けらるる、フレット音楽無価値論者です。

然しこれはほんの少数であり、我々は彼等の迷論に妨害も厭に感じません。

之によってフレット音楽の位置は大体御想像下さると存じます。』

[*出典]:digitalguitararchive/1934-43-Armonia/P22-P.25

『お国だより』:北海道 小樽市の巻 菱川善夫

[愛好者と研究者についての過去と現在]

古い小樽の人には小倉先生に教を受けたという偏見氏、札幌で教授をしている大谷氏が居ります。

この人逹はギターイコール「酒は涙か」時代にクラシックを紹介した開拓者です。

又、大正13年に創立され現在も盛にアマチュア音楽を啓蒙されている小樽プレクトラムソサニテイの酒井正忠氏もその一人です。

その頃、現在東京に居られる佐々木政夫氏(小樽商出身)故大河原義衛氏(本道出身)は酒井氏と旧友でよく演奏会をやられたそうです。

佐々木氏が楽友の死を涙で弾いた演奏はいまだに語られております。

戦前活躍された江河敏雄、中村悦郎両氏(小樽ギター研究会)はともに胸部疾患で亡くなられたのは残念です。

この人達のレパートリーはターレガ~セゴビアの曲を当時聰かせてくれました。

その頃は伊福部勲氏(昭氏の実兄)の札幌ギター連盟が盛んに活躍され、当地でも小樽無尽ホールで何回か演奏会を持っておられます。

その後作曲家として知られる茨木康雄氏(小樽光栄堂楽器店主)が酒井富士夫氏の教を受け近代奏法を始めて当地に持って来られた人で、その教えを 塚本茂氏が受け1948年(昭和23年)に小樽クラシカルギター協会を設立し、唯一の団体として現在に至って居ります。

その後塚本氏が上京したため私がその後を受け継いで居ります。

[最近の主なプロ]

近には別にかわった会は持ちませんが当地もクラジックギターに対する認識は少しづつつ高まっていることは事実です。

毎年10月に行われる小樽市音楽会には常連となって一度もかかしたことはありません。

これは市の音楽関係者の声楽、ピアノ、ヴァイオリン、管絃楽と共にある音楽会です。

今年は六人のアンサンブルで曲目は、パッサ・カリエ(ボッシュ)・悲願(カレーハ)・メヌエット(バッハ)・愛の詩(ゴメス)その他北海道放送一回、私のリサイタル1回、小さな行事としては毎月スタジオで交換演奏会(生徒が演奏者となり同時に聴衆となる)をしているくらいのところです。

[将来への抱負]

東京のギター界は戦国時代の状況だと聞いています。

誰か素晴らしい人が出て私たちを指導して戴きたいのです。

私逹ももう十年後には小樽、札幌を始め本道出身の小原安正氏、佐々木政夫氏、寿楽光雄氏に継いで本道のギター音楽を確立したいと思います。~<後略>~

[*転載]:digitalguitararchive/1957-18-ギターの友/P.23

このページでの紹介人物 :

秋山富雄

・九島勝太郎

・伊福部勲

・伊福部昭

・早坂文雄

・菱川善夫

・千葉敏生

・木島 正

・渋谷忠三

・川越 守

・早坂洋一

<< 前のページに戻る

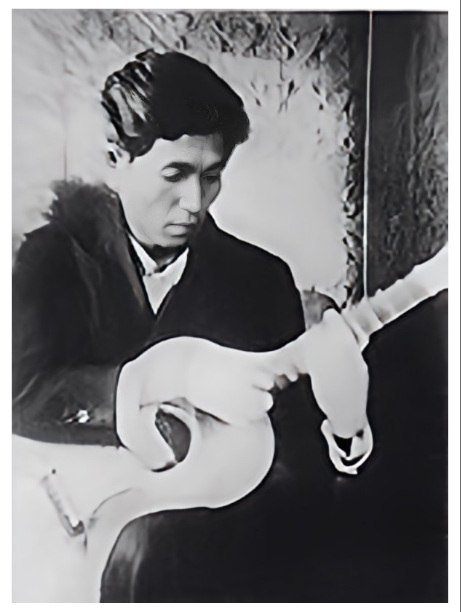

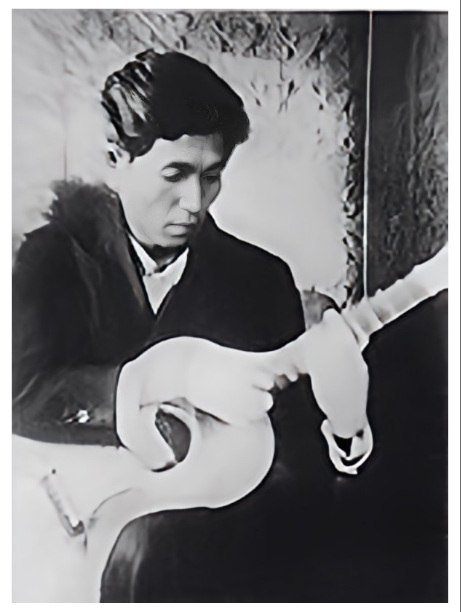

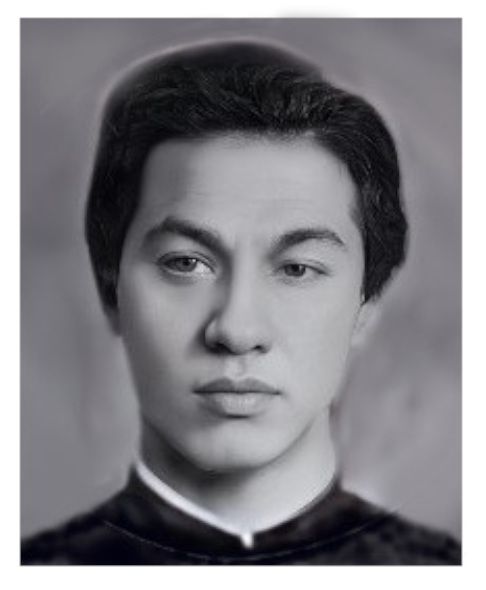

秋山富雄

秋山富雄

[*挿画出典元]:公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団

『函館ゆかりの人物伝』より

秋山富雄 [Tomio Akiyama]

秋山富雄 (あきやま とみお):函館市

[1905年〈明治38年〉- 1937年〈昭和12年〉]

ロシア人ギタリストの演奏に心惹れ、激しいセゴビア風な演奏で聴衆を魅了した鬼才秋山とみお。

秋山 富雄

明治38年函館に生まれる。大正初期、帝政ロシアに革命勃発、難を逃れて函館に亡命したロシア人ギタリストの演奏に心を惹れ、知人と共にギター音楽の研究を始める。

大正8年4月、函館商業学校に入学。この頃よりギター音楽に対する愛着愈々(ますます)強烈となり、自ら精進する傍ら同級生及び上級生にギターを教授するようになる。函館における学生音楽家として、その名を漸く知られるようになる。

13年今まで以上にギター音楽の研究に専念するようになり、その技は次第に円熟するが、このため学業がおろそかになり、やむなく学校を中途退学する。この年創立された函館北方マンドリン倶楽部でギターを教授する。

大正14年、函館ギター研究会を創立。15年12月の新聞には”当市のギター演奏者鬼才秋山とみを氏の第1回演奏会が来る19日開かれる。これは当市に於ける最初のギター演奏会である。…“こんな記事がある。しかし、数日後大正天皇が崩御され演奏会は開催されなかった。

昭和3年2月28日、第1回ギター独奏会を恵比須町函館組合キリスト教会において開催する。演奏された曲目は、フイレール/タベの印象、サルコリ/夜曲、タレガ/別れであった。以後、毎年独奏会を開く。市外では室蘭、道外では弘前等精力的に演奏活動をする。

昭和9年3月、函館市の24000戸を焼失する大火があった。当時の事を遺児の秋山久美さんは″父は躾にとても厳しい人でした。食事の時以外は書斎から出ることもなくギターを研究していました。

大火のときに、父がギターと子供たちを連れ、母が楽譜一杯の重たい柳梱(やなぎごうり)をしょって必死に逃げました。病弱な父でしたから、その時家業でしたお風呂家が焼失してしまい、再開することが出来ず、その後が大変でした。“と述べている。また門弟の1人は”秋山先生は、芸術に対し鬼気迫る感じでしたが、レッスンは厳しくありませんでした。

冬でもオーバーなんか無いものですから、皆さんが気の毒に思っていましたが…何せ現実的でない方、ロマンチストでした。娘心から見ればちっとも変でなかったです。立派な方でした。“とも述べている。

昭和10年7月18日、上京し早稲田学生街にギター教授部を開催するが病に倒れ、10月中旬帰函、上磯の実家にて静養する。11年には病も小康状態となり、7月25日、大谷幼稚園において独奏会が開かれた。

これが実に秋山富雄の最後の独奏会となった。当夜の演奏曲目は、テルツ/5月の宵、グラナドス/祭典の反響、アルベニス/伝説、グラナドス/西班牙風舞曲No.5、タレガ/アルハンブラの憶出、マラツ/西班牙風セレナーデだった。聴衆はいずれも卓越した弾奏、幽邃(ゆうすい)な演奏美に酔っていた。

この演奏会の後、病が急に悪化、再び上磯の実家に帰り静養するが、翌年の昭和12年5月14日、惜むべく、遂に快復の機を逸して不帰の客となり、高龍寺に葬る。行年33歳であった。

[*転載]:本文/「ステップアップ」vol.127(1999.10)より

(写真・資料/「函館のギター史」千葉敏生・竹内守夫共著 函館ギター協会編集)

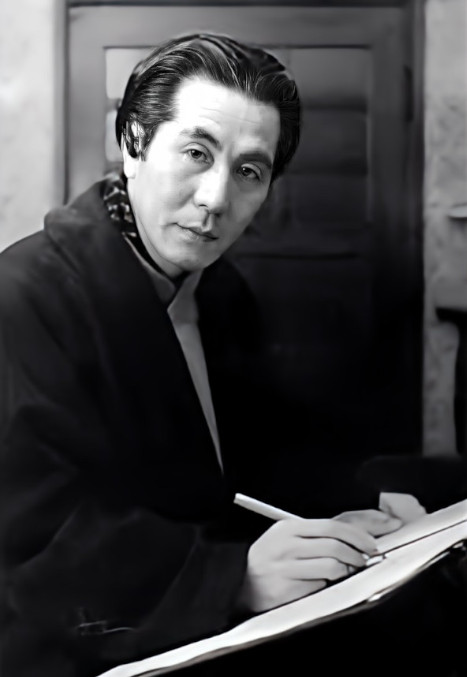

九島勝太郎

九島勝太郎

[*挿画出典]:北海道開発功労賞・北海道功労賞歴代受賞者より

九島勝太郎 [Katsutaro Kushima]

[功績概要]

- 1906年(明治39年)札幌市に生まれる。

- 1932年(昭和7年)早稲田大学卒業後、音楽活動に心血を注ぎ、音楽の普及、振興に指導的役割を果たし、本道における音楽文化の向上に寄与するとともに、文化団体の育成に努めた。

さらに、その実践的な活動を生かし、北海道総合開発委員、北海道文化振興審議会委員などの公職に携わり、その豊かな識見を以て本道の発展に寄与した。

[*出典]: 『北海道開発功労賞・北海道功労賞歴代受賞者』より

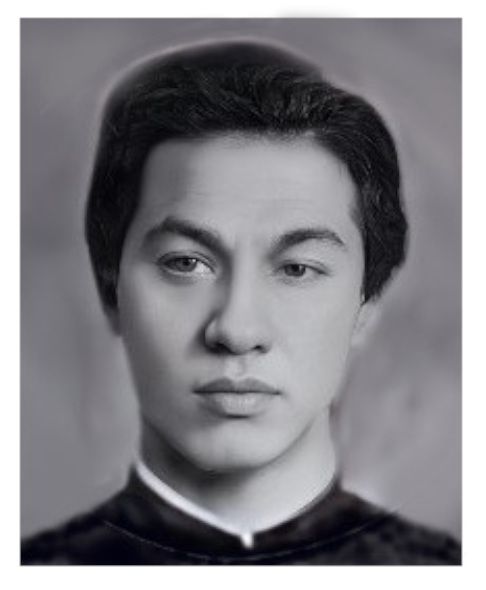

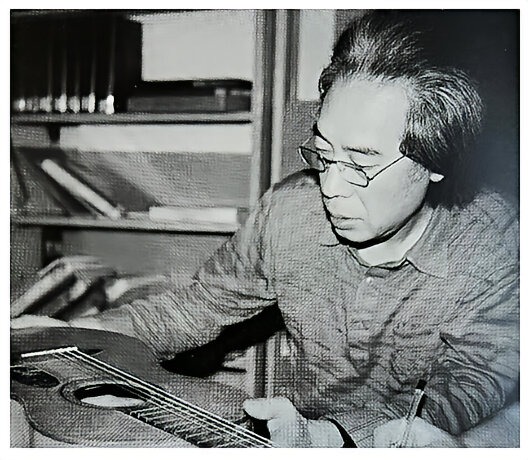

伊福部勲

伊福部勲

[*挿画出典元]:Azumi Nishizawa Official Site-Part3

東京日日新聞記事より

伊福部勲 [Isao Ifukube]

伊福部 勲 (いふくべ いさお):函館市

[1912年〈大正元年〉- 1942年〈昭和17年〉]

- 1912年 (大正元年) 伊福部利三(父)の二男として生まれる。宗夫(長男)・昭(三男)

- 1923年 (大正12年) 札幌から音更(おとふけ)村に転居する。(11歳)

- 1930年 (昭和5年) 北海道帝国大学に入学。

- 1933年(昭和8年) 3男の伊福部昭がギター曲『ノクチュルヌ』を勲に献呈する。

北大アウロラでギター独奏中心に演奏する。弟の伊福部昭・早坂文雄らと三重奏を演奏する。

- 1934年 (昭和9年)「札幌フィルハーモニック弦楽四重奏団」のメンバー(弟の昭、早坂文雄)らとともに、「新音楽連盟」を結成。

長兄 宗夫(マンドル)・二兄 勲(ギター)・三男 昭(バイオリン)

- 1935年 (昭和10年)10月19日 札幌ギター連盟独奏発表会(矢部功彦・樺島正二・松橋勝栄・角 寧・伊福部勲) 今井記念館。

- 1936年 (昭和11年)「招待試演会」及び「近代スペイン音楽の夕べ」開催。

- 1938年 (昭和13年) 東京から酒井富士夫を招聘し演奏会開催。

- 1940年 (昭和15年) 伊福部上京。

- 1942年 (昭和17年) 海軍に関する塗料研究部門に就くが夜光塗料の薬害で死去。(30歳)

[*参考]:『ピクシブ百科事典』-伊福部昭/AZUMI NISHIZAWA OFFICIAL SITE-Part3

伊福部 昭

伊福部 昭

[挿画出典]:Wikipediaフリー百科事典「伊福部 昭」より

伊福部 昭 [Akira Ifukube]

伊福部 昭(いふくべ あきら):釧路市

[1914年〈大正3年〉5月31日 - 2006年〈平成18年〉2月8日 ]

は、日本を代表する作曲家の一人。

ほぼ独学で作曲家となった。

日本の音楽らしさを追求した民族主義的な力強さが特徴の数多くのオーケストラ曲のほか、『ゴジラ』を初めとする映画音楽の作曲家として、また音楽教育者としても知られる。

- 日本の作曲家。位階は従四位。

- 1914年(大正)5月31日 北海道帝国大学農学部林学実科学校に入学。文武会管弦楽部のコンサートマスターとなる。

- 1933年(昭和10年) 19歳。アマチュアギター奏者であった次兄・勲のために、ギター曲『ノクチュルヌ』を作曲。

- 1934年 「札幌フィルハーモニック弦楽四重奏団」のメンバーらとともに、「新音楽連盟」を結成。

- 1935年 21歳。大学を卒業後、北海道庁地方林課の厚岸森林事務所に勤務。

- 1935年 パリでアレクサンドル・チェレプニン賞が開催され、伊福部が第1位に入賞し、世界的評価を得ることとなった。

- 1946年 東京音楽学校(東京藝術大学)学長に新任した小宮豊隆が伊福部を作曲科講師として招聘。

芥川也寸志、黛敏郎、松村禎三、矢代秋雄、池野成、小杉太一郎、山内正、石井眞木、三木稔、今井重幸、永瀬博彦、和田薫、石丸基司、今井聡、など多くの作曲家を育てた。

[出典]:Wikipediaフリー百科事典より

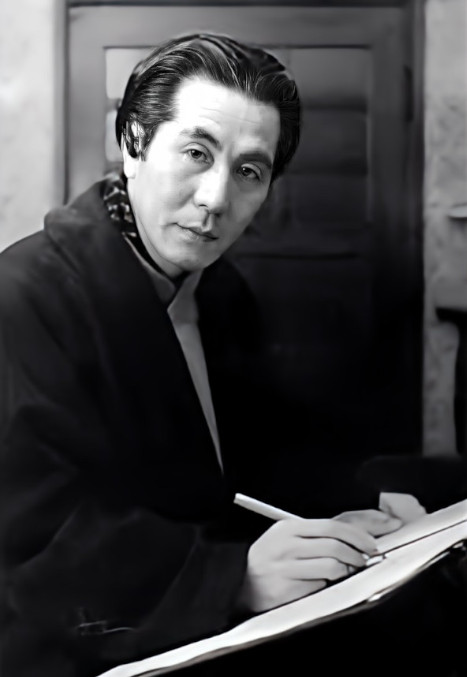

早坂文雄

早坂文雄

[挿画出典]:

早坂文雄 [Fumio Hayasaka]

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

早坂 文雄(はやさか ふみお):宮城県仙台市出身。

[1914年8月19日 - 1955年10月15日]

は、日本の作曲家である。

学歴 北海中学校(旧制)卒業

1914年(大正3年)、宮城県仙台市東一番丁(現・青葉区)で、早坂順之助・ふみ江の子として生れる。

兄弟姉妹は兄(夭折)、弟、妹2人がおり、他に順之助と先妻との間に生まれた異母兄がいた。

早坂家は代々宮城県志田郡三本木町の地主の家系で、祖父の代までは裕福だったと言われるが、父(順之助)の代には没落していた。

1918年(大正7年)4月頃に北海道札幌市南7条西7丁目(現・中央区)に転居した。

ただし、本人は生涯にわたって故郷は北海道ではなく宮城県であるという意識を持っていたという。

家庭はこれといって音楽的環境ではなかったが、父は日本画をたしなみ、早坂も旧制・北海中学校(現北海高等学校)入学時には洋画家になろうと思っていたが、15歳の頃から作曲家を志すようになった。

しかし16歳の時に父が出奔し、翌年には母も病没したため、2人の弟妹の面倒を一人で見なければならなくなり、音楽学校への進学を断念し、中学卒業ののち実社会に入った。

音楽への情熱は冷めやらず、ピアノが買えない彼は、ピアノの音が聴こえれば、見知らぬ家であろうとかまわずに、その家でピアノを弾かせてもらっていた。

1934年、旧知であった伊福部昭・三浦淳史らによって「新音楽連盟」が結成されると、早坂もメンバーとなり、同年9月30日に開催された「国際現代音楽祭」では、ピアニストとしてエリック・サティ、マヌエル・デ・ファリャなどの作品を演奏した。

このとき早坂により演奏された、サティの《右と左に見えるもの》、《三つのグノシェンヌ》、《気取りやの気むずかし屋の三つの特異的ヴァルス》、《新婚者の起床》の4曲は、全て日本初演であった。

また同じころ、雑誌『音楽新潮』の寄稿者であった清瀬保二にピアノ曲《君子の庵》を送ったことから、清瀬との交流が始まる。

カトリック教会でオルガニストを務めていた1935年、《二つの讃歌への前奏曲》が日本放送協会「祝典用管弦楽曲」懸賞に第2位入選し、翌1936年(昭和11年)1月に放送初演される。

この時上京し、清瀬保二、菅原明朗、江文也らに会う[2]。3月には日本現代作曲家連盟に入会し、この頃から『音楽新潮』などに寄稿するようになっていく。

また、同年来日したアレクサンドル・チェレプニンの指導・影響を受けた。

菱川善夫

菱川善夫

[挿画出典]:札幌芸術賞・札幌文化奨励賞のトップページ>受賞者紹介(一覧)>受賞功績の紹介

菱川善夫 [Yoshio Hishikawa]

[1929年6月3日 - 2007年12月15日]

- 日本の歌人・文芸評論家・国文学者。北海学園大学名誉教授。戦後の前衛短歌運動を批評の立場から推し進めた。

- 北海道小樽市出身。

- 旧制小樽中学(現北海道小樽潮陵高等学校)、1953年北海道大学文学部国文学科卒業、1958年同大学院文学研究科博士課程満期退学。

- 1957年北海道苫小牧西高等学校教諭。

- 1959年北海道札幌西高等学校教諭、1962年旭川工業高等専門学校助教授、1969年北海道工業大学助教授。

- 1972年同教授、1977年北海学園大学教養部教授。

- 1993年同人文学部教授。

- 北海学園大学教養部長や、同学生部長、同附属図書館長、同人文学部長・大学院文学研究科長を歴任。

- 2004年北海学園大学を退職。同名誉教授。

学生時代より短歌結社「新墾」「潮音」に所属し、小田観螢に師事する。

大学では風巻景次郎門下に属して「八代集」研究の基礎を叩き込まれ、『古今和歌集』『新古今和歌集』を積極的に再評価する立場をとった。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

『冠省、先日は演奏会いろいろと御心配いただきましてありがとうございました。

プログラムが当日間にあわなかったのは,何としても残念でしたが,急ぎ曲目と挨拶,それに御祝いの言葉を刷ってどうやら体裁をととのえることができました。

北海道も秋が深いとは言え,暖い日射しの日もあったのですが,雷の中を楽器を抱えて会場に集るという御祝いの言葉があったためか,朝からひどいあられで本当に御祝いの言葉にふさわしい日となってしまったのには皆驚いてしまいました。

第1回の発表会としては,まずまず成功の方だったとおもいます。

その後申込みもきておりますし,全道的な組織として伸びてゆけるめやすがついて喜んでおります。

その中には僕の念願である北海道のギターコンクールもなんとかして実現したいものと夢を描いています。

札幌でもできました。

演奏会や教授をなさる方もふえている様です。

私達の日の演奏会のあと,すぐ会員の伊藤亜子の独奏会があり(8日)クレッシェンドグループの発表会とイ工ペスの公演以後耳を楽しませてくれるものが多いので喜んでいます。

伊藤亜子の独奏会のあと,そろそろ北悔道でも,セクト主義を脱して,ギター愛好者の会議をもちたいものだという提案がありましたけれど,そんなことの実現するのも遠い日ではありません。

中句には,大塚門下で結成されたクレッシェンドグループの発表会とイ工ペスの公演以後耳を楽しませてくれるものが多いので喜んでいます。

北海道でも演奏活動さかんになりつつありますので,地方音楽会の批評,提言などにも「ギターの友」の紙面をさいていただけませんか,それがまた地方に会員を持ってゆく有力な武器ともなるのではないか, とそんな事も考えています。

北海道ギターの友も函館編集で,季刊パンフレットを発行します。

さしあたって今回の第1回の発表を中心に,伊藤亜子クレッシエンドグループ、イエペス等の演奏会に重点をおいてやってゆくことになりました。

この方もよろしく御紹介の程御願します。』

[*転載]:digitalguitararchive/1961-56-ギターの友/P.31

千葉敏生

千葉敏生

[挿画出典]:[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

千葉敏生 [Toshio Chiba]

[19??年 - 2017年]

函館のギター史

函館で初めてギターやマンドリンが公衆の面前に表れたのは、大正9年で、大正10年にはギターとマンドリンのコンサートが開かれている。

昭和24年(1949年)頃から活発な活動が始まり、この時期の前後に函館ギター協会の前身である「函館ギター研究会」が発足する。

昭和29年(1954年)には函館のギター会は勿論、北海道のギター会をも牽引した中心人物、「故千葉敏生」の活躍で大きな飛躍をとげる。

平成29年(2017年)に死去するまでの功績は多大である。

[千葉敏生の受賞歴:

昭和40年度 函館音楽協会奨励賞受賞。

平成 3年度 函館市文化団体協議会「白鳳賞」受賞。

昭和42年(1967年)ギターブームにより、千葉敏生ギター教室(私:隅田も指導に当たる)をはじめ、各楽器店を含め10団体171名の参加で行われたギターの祭典は只々驚きであった。

[*転載]:『函館ギター』 隅田久雄氏のWEBサイトより)

木島 正

木島 正

[挿画出典]:札幌と音楽/さっぽろ文庫 57/札幌市教育委員会編

木島 正 [Tadashi Kijima]

1935年~ :小樽市

戦後の札幌ノギター界を背負ってやってきた一人である。

一見、ものやわらかく、ひ弱そうに見えるが、内に秘めたるものは確たるものがある。

高校時代から独学でギターを習得した。

東京から大塚房喜が札幌に移住することになり、さっそくその弟子となり、頭角を現し、札幌のギター音楽普及に努めることになる。

初め演奏者として、いろいろと演奏活動を行ったが、作曲にも関心を持ちはじめ、川越 守、津田 甫(はじめ)などとも交流するに及んで作品を作りはじめる。

札幌市創建100年記念の「札幌市子どもの歌」の応募で首位に入選、その後、作曲活動も大幅に行うようになった。

「詩とギター音楽」ということで、自作自演を三越ポエム劇場で昭和54年から59年まで継続して行ってきたが、それらをふまえて昭和60年にはギター作品のリサイタルを教育文化会館の小ホールで行い、十分に聴衆を納得させた。50歳のときのことである。

ギターを基盤にした木島の作曲活動は、かなり地味なものかもしれないが、着実に歩んでこの地に定着していくであろう。

幾分、体調をこわしたようだが、今後に期待するものがある。

渋谷忠三[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

渋谷忠三[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

渋谷忠三 [Chuzo Shibuya]

- 1936年(昭和11年) ~

札幌市生まれ。

- 札幌商業高校卒業。

- 小学生のころから独学でギターを始める。

- 大塚房喜氏の来札に伴い指導を受け、本格的な演奏法を身につける。

- 国際的なギタリスト、イエペスなどにもレッスンを受け、本格的なギタリストに成長する。

*和声学を川越 守 氏に師事。(*管理者が追記)

- 1965年(昭和40年)の東京国際ギターコンクールには3位に入賞している。

- 1966年(昭和41年) 東京で行われた「ギターの祭典」では、木島正と組んだ二重奏部門で「二人の友賞」を受賞。

演奏は明確であり、表現力にも富み、常に工夫されたものが前面に出ているようである。

- 会社勤めをやっていたが、昭和37年には「渋谷ギター音楽院」を設立して後進の指導にも熱心に当たり、娘の環をギタリストに育て上げるほか、優秀なギタリストを養成してきた。

とにかく、人前で演奏してギター音楽を普及しなければならないと、今日も娘と二人でしばしば演奏を行っているが、実行力のある人で藻岩山の南斜面の笹原を開発して、ロッジと野外演奏場を一人でこしらえたことは有名である。

ギター界の人たちはおおむねそうなのだが、ギターに関する薀蓄(うんちく)はかなりのものがある。

- 戦後のギター普及にに十分その役割を果たしてきた人物の一人である。

[川越 守(指揮者・作曲)]

[*出典]:1991年(平成3年)6月28日発行札幌と音楽/さっぽろ文庫 57/札幌市教育委員会編

川越 守

川越 守

[挿画出典]:札幌と音楽/さっぽろ文庫 57/札幌市教育委員会編

川越 守 [Mamoru Kawagoe]

指揮・作曲。札幌市:1932年(昭和7年)~

「私は学生の楽団が鷹のように強靭な翼を持った指揮者に恵まれることを予想した」昭和30年春、疲弊した北海道大学交響楽団の顧問を引き受けた岡不二太郎(現北大名誉教授)が初めて氏(当時4年生)に会った時である。

札幌一校(現南高)でヴァイオリンと出会い、昭和27年北大音楽家入学と共に北大オケに入団。

弦楽器なら何でもこなす重宝な新入生がやがて指揮に乗り出し、北大オケを復活させ、今日、一級品の学生オケにまで育て上げた。

独特の話法と望さばきで力量の不揃いな学生アマチュアの楽団をまとめ上げる力は卓越。

特に「川越マジック」と呼ばれる。

昭和35年の祝典序曲「エルムの鐘」より作曲を始める。指揮同様独学であるが、当初より作風は日本的、北海道的。

以来管弦楽曲(現在70曲)劇音楽を中心に精力的。「西洋の音素材に日本人独特の味付けを」がモットー。

これまで北海道芸術新賞、札幌市民文化賞を受賞。外見はごく普通のおじさん。その人柄と豊富な話題で人をひきつけ多くの「川越語録」を残す。

「日本人の日本人の為の西洋音楽」最近の氏の言葉である。(奥 聡)

[*追記]:渋谷忠三氏、渋谷環氏の和声学の師であり、渋谷環氏のCD「アランフェス協奏曲」オーケストラの指揮者でもある。

ギター二重奏の為の作品も作曲し、ギタルラ社よりピース譜を出版する。

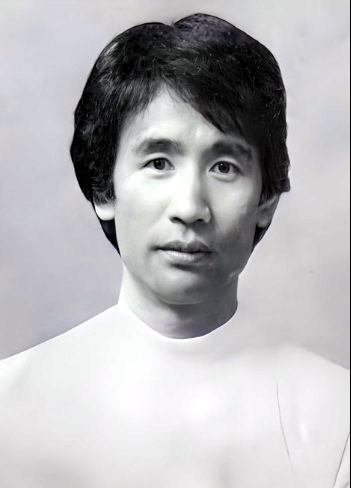

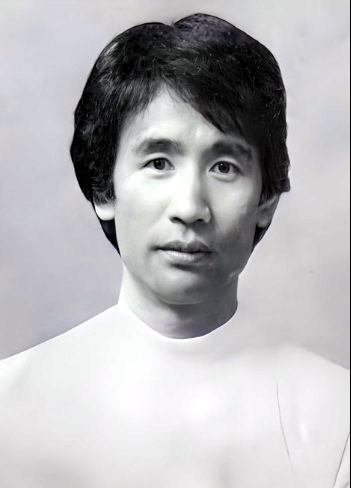

1961年 早坂洋一

1961年 早坂洋一

[*挿画出典]:digitalguitararchive/1961-56-ギターの友/P.31

早坂洋一 [Yoichi Hayasaka]

[挿画]1961年-57

[1932年(昭和7年)6月14日 - ??]

現住所・旭川市

昭和26年頃からギターを独学で始めました。

38年より,小倉俊氏門下の川上博氏には3年位学ぴました。

その後先生の意図を受けて教授所を設けました。

32年に日本ギター教授者協会に入会。

旭川ギター音楽同好会を主宰しており, (現在会員は18人です)

一昨年ようやく第1回の発表会を催した次第です。

申し忘れましたが生年月日は昭和7年6月14日です。

写真の楽器は宮本金八氏作。

今は中出阪蔵氏の作品を使用しています。

イエペス氏のレッスンが東京であると云うニェースが(日時不明)入ったので,是非あやかりたいと用意してたのですが残念で成りません。

私の手落ちは勿論ありましたが,ギターの友誌が, もうすこし早く到沿してればと思っております。

旭川の小生の手元に誌が届いたのは,11月17日です。

友誌の編集は大変とお察し致します。誠に無礼でありますが,苦言を呈さして戴きます。

[*転載]:digitalguitararchive/1961-56-ギターの友/P.31

<< 前のページに戻る