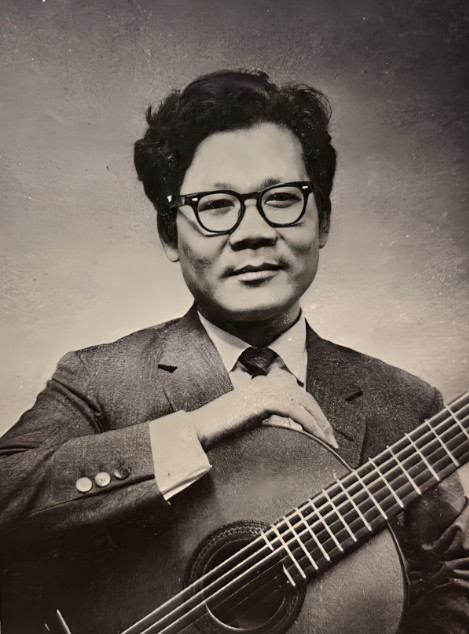

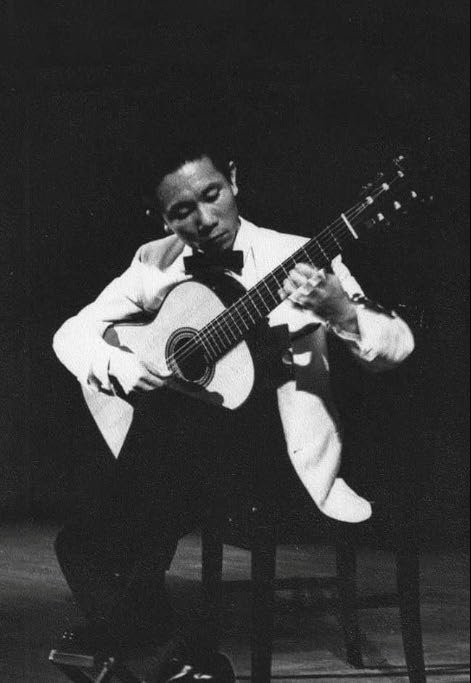

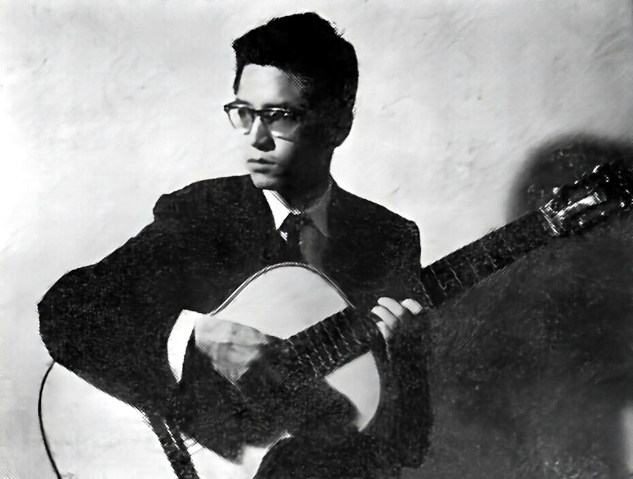

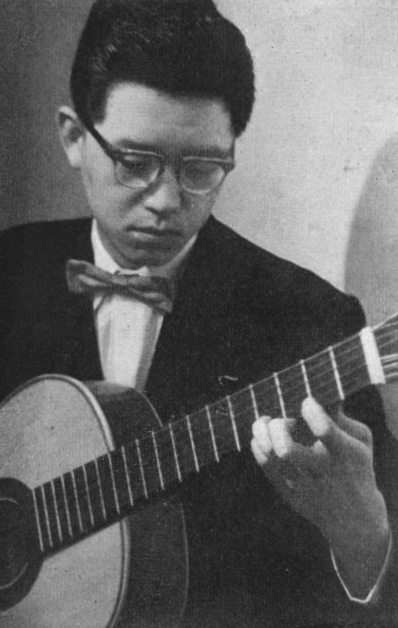

1930年 宮城県石巻市に生まれる。

12歳のころより兄阿部保夫についてギターを学び、後に菅ノ又信太郎氏について音楽理論を学ぶ。

1948年 旧制第2高等学校に入学。

1949年 第1回リサイタルを仙台で行う。

1951年 東北大学医学部に入学、同年以降ギター独奏者として仙台中央放送局よりたびたび全国中継にて放送を行う。

1951年 阿部慶司第1回ギター独奏会:於 仙台商工会議所

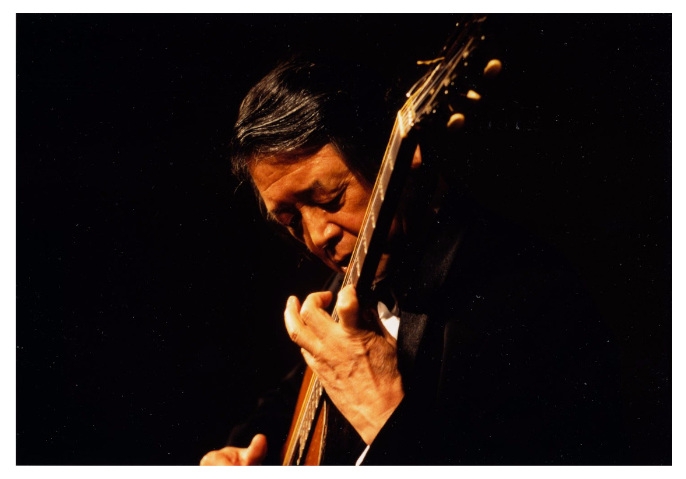

1956年 都北大学医学部大学院に入学。医学研究のため演奏活動を中止する。

1960年 大学院を卒業、医学博士となり、今日に至る。

リュート曲のギターへの編曲多数あり。

論文:「リュートの歩んだ道」「エリザベス朝のリュート音楽」など。

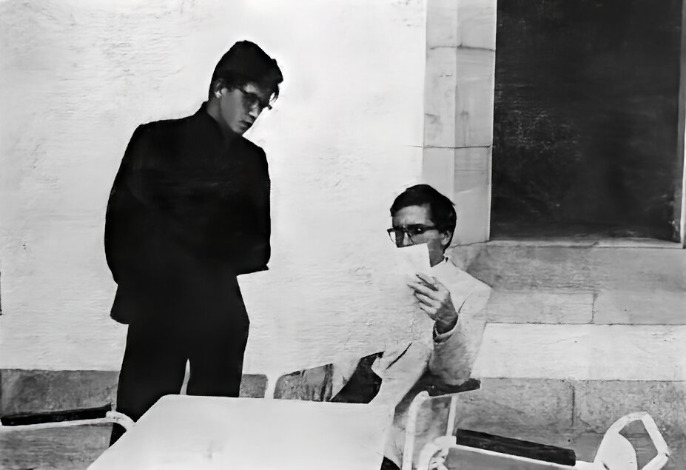

アニドの公開レッスンを顧みて阿部慶司(仙台)

『この度、特に私が、安達右ー氏と共にアルモニアから派遣されて、アニド女史の公開レッスンを受けることが出来たのは、非常に光栄なことで、又私の長く忘れることの出来ない思出となりました。

レツスンは 5月23日 1時より四谷の写真文化協会で行われ、受講者は六名で、内三名は希望曲、他の三名は基礎技巧についてでした、傍聴者は三十人位でした。

先づ北沢氏の「グラナダ」ですが、楽譜の間違いを沢山指摘されました。

これは前に北沢氏の先生である奥田紘正氏と私の兄(阿部保夫)とがタルレガの編曲と原譜との相違について話し合つた事があり 、そういう点を指摘されたものと思いますが、タルレガの編曲を、しかもそのまま弾いてどうしていけないのか説明のなかったのは残念でしたが、とにかく編曲ものを弾く場合は一応原譜を参考にする必要があると思います。

その他ハーモニックの音は不完全になり易いからプリッヂの近くで出す事、低音の場合は拇指もアポヤンドを用い弾絃と同時に左指を絃から離す事、旋律は出来るだけ浮かせる事などの注意がありました。

次に私はアルベニスの「朱色の塔」を弾きましたが、1、2ケ所音の間違いと 、フォルテはプリツヂの近くでピアノは指板に近い方で弾いた方がよいとの注意を受けました。

私としてはもっと総括的に表現やフレージング等の問題について批評をして欲しかつたのですが、こ 1の点については受講者や傍聴のギターリスト諸兄も同感のようでした。

次に安達氏が「アメリアの誓い」とタルレガの「マリエッタ」を演奏しましたが特に、すべてのメロデーをアポヤンドで弾く事を要望されました。

この点については傍聴の或ギターリストは「要はその曲を如何に音楽的に表現するかにあり 、その為にはアポヤンドを用いてもアルアイレを用いてもよいのではないか」との意見であり 、私の兄は「練習の為には当然アポヤンドを用いるぺきであり、又曲の場合にも一応原則としては妥当である がそれを使い分ける事に依り一層効果の上る場合がある」との意見でした。

次に基礎技巧についてですが、人見氏がギターの保持法と姿勢について質問しました。

これは当然誰れもが知つて居る事ですが有意義な事であると思いました。

その他アルペジオは指の練習の為にはすぺての指使いを逆にして弾く事、又和音を弾く場合は右手を下方にずらした方がよいとの事でした。

しかしセゴピアの演奏を聴いた人の話ではセゴピアは全然手を動かさず、又指の動いて居るのも判らない位で、ffもppも自在に出して居たとの蔀でした。

これば外国出版の教本にもその様な注釈はなく 、アニド独特のものであるかどうか、強いて真似する必要はないと思いますが、手に流動性を持たせる事は表現、演奏スタイル等より一考する要はあるでしょう。

又弾弦の際は手をはずませない事。

各指に独立性を与へる事がタルレガの方法であり、その為には右指の色々な組合せでスケールを練習すべきであり、特に amim、の指使いでスケールを練習するのがよいとの事でした。

この指使いは私の見た範囲では教本に書いてありませんが、兄が以前からこの方法を考え、私もそれを練習して来ましたがア ニドと偶然にも一致して居りました。

その他トレモロも通常の弾弦と同様手をはづませない事等の注意がありました。

これらの諸点については私の勉強過程をはっきり裏付けられ愉快に感じました。

総じてこれらの基礎技巧は当然誰れもが知つて居り、実際その通り出来なければならない程度の事でした。』