1960-1962: Estudios de guitarra en el extranjero/Siena (Italia), Santiago de Compostela (España)

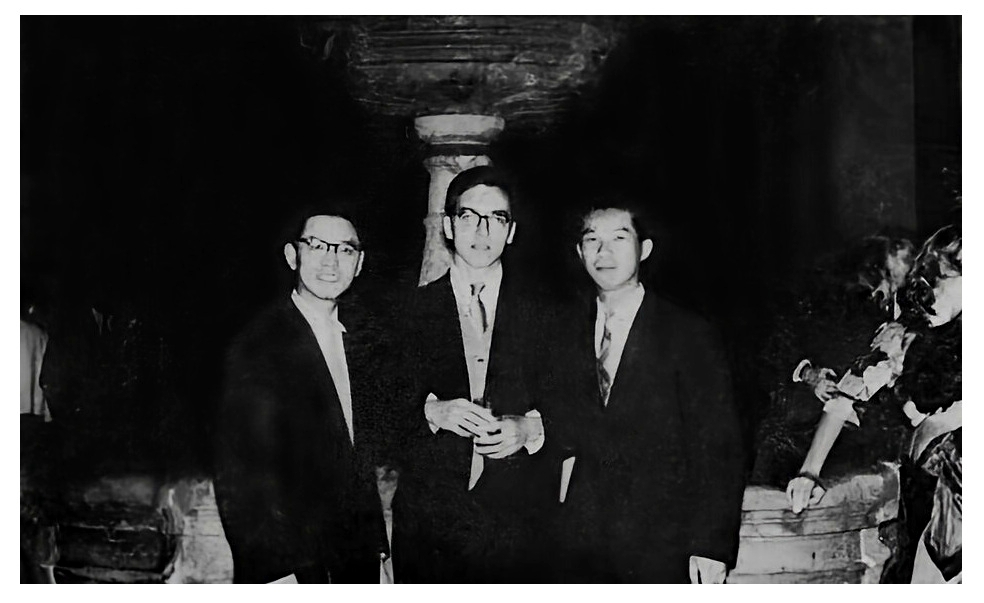

| 1列目 左より | [1]小原聖子・[2]松田二郎・[3]ホルヘ・アリサ・[4]大西博愛・[5]レオ(ウィーン) |

|---|---|

| 2列目 左より | [6]ジョン・ウィリアムズ・[7]ホセ・ルイス・ゴンザレス・[8]オスカー・ギリア・[9]ミゲール(アルゼンチン)・[10]セサル(バルセロナ)・[11]????(スペイン) |

| 3列目 左より | [12]????(??)・[13]????(??)・[14]ヨセフ(レバノン)・[15]????(??)・[16]ホセ・トマス(スペイン)・[17]女性(アメリカ)・[18]男性(??) |

国際ギターコンクール-----松田二郎氏3位入賞

昨年(1961年)9月スペインのサンチャゴとオレンセで開かれた国際ギターコンクールに於て,松田二郎氏は見事に3位に入賞,日本人として初の国際コンクール入貰の栄を担った。

渡欧後1年,ジョン・ウイリアムス氏の下でのたゆみない努力がこの立派な成果を産んだもので,日本ギター界のホープ松田二朗氏に大いなる拍手を送りたいと思う。

尚このコンクールの様子を大西博愛氏(在スペイン)は次の様に知らせて来ている。

******

9月13日から国際ギターコンクールがサンチャゴとオレンセで行われました。

これにはスペインから6名,オーストリー,イタリー, 日本から各1名が参加。審査員はセゴビア,ハンス・ハウク(作曲家), ジョン・ウイリアムス,その他4名の計7名で課題曲は次の通りです。

グラン・ソロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソル

ソナタ(ポッケリーニ礼讃) ・・・テデスコ

オメナーヘ(ドピツシーの墓に捧ぐ)・・・・ファリァ

予選は13, 14の両日サンチャゴで行われました。

(13日の午前10時から3名,午後6時から3名。14日午前10時から3名。)

この結果,ホセ・トーマスとオスカー・ギリア(イタリー)の2人がパスしました。

そして残りの人はもう1度テデスコのソナタ(第4楽章のみ)を14日午後6時から演奏し,ホセ・ルイス, 松田二朗,ホセ・ロサーロの3人がバス。

ヘスス・ゴンサレス・モイーノ(数年前来日したことがある)も参加しましたが,調子が悪く落ちてしまいました。

予選をパスした上記の5人により, 16, 17の2日間オレンセのコンセルバトリオで本選が行われました。

17日夜10時半から始まり,最後の奏者ホセ・トーマスの演奏が終ったのが12時近く,発表は夜中の2時でした。

自由曲(前古典から近代までの曲を含め)を約30分ずつ, 2ステージに分けてやりました。

(別項プログラム参照)

結果は,

第1位 ホセ・トーマス(スペイン, 1934年生)

第2位 ホセ・ルイス・ゴンサレス(スペイン, 1932年生)

第3位 松田二朗(日本, 1933年生)

第3位 オスカー・ギリア(イタリー, 1933年生)

次点 ホセ・ラサーロ

当夜の松田さんの演奏は非常によく,私は第3位ぐらいには入るのではないかと思っていましたが,その通りになりました。

この後,受賞者全貝それぞれ1曲ずつ演奏してコンクールは終りました。

尚,ホセ・ルイスは非常に音を大切にします。

ですから美しい音を持って居り,良いカンとテクニックがあります。

しかし,それに走りすぎて音楽に落付きと深さがなくなり,軽く流れてしまうという欠点があります。

部分,部分に”いいな!” と思う所はありますが・・・・・・。

それに対しホセ・トーマスの演奏は聴いていて落着きがあり, 1つ1つ確実に弾いていくタイプで,よくまとまっていますが,魅力が欠けています。

以上私の感じたままですが·…。

このコンクールに於ける本選演奏曲目(自由曲)を参考までに紹介しよう。

ホセ・トーマス

I 皇帝の唄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ナルバエス

民謡による変奏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ナルバエス

4つの小品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ロンカリ

プレリュード, パッサカリア, ガポット, ジーグ

グラン・ソロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソル

II ロマンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シューマン

バルカローラとダンツァ・・・・・・タンスマン

プレリュードとアルバ・・・ハンス・ハウク

マドロノス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・トロノゞ

ホセ・ルイス・ゴンサレス

I 皇帝の唄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..ナルノロエス

シャコンヌ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・クープラン

ガポツト・・・・・・・・・・・・・・・・A・スカラッティ

グラン・ソロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソル

II 2つのワルツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・シューペルト

3 つのカタロニア民歌・・・・・・・・・・・・・・リヨベット

トナディルラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・テデスコ

アレグレット・・・・・・・・・・・・・・・・・・トロノゞ

松田二朗

I 4つの小品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガリレイ

プレリュード,ビアンカ・フィオレ,パッサカリア, サルタレロ

パッサカリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ド・ビゼー

プレリュードとアレマンド・・・・・・J.S.バッハ

アンダンティーノ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソル

ソナタop.15・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソル

II ワルツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・プラームス

アレグロ(ソナタ・クラシカより)・・・・・・・・・ボンセ

プレリュード第4番・・・・・・・・・・・・・・・・・・ロボス

練習曲第1番・・・・・・・・・・・・ロボス

オメナーヘ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ファリァ

ファンダンギロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・トロバ<

オスカー・ギリア

I 3つのパバーヌ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ミラン

パッサカリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ド・ビゼー

プレリュードとフーガ.・・・・・・・・・・・・J.S.バッハ

メヌエット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソル

II オメナーヘ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ファリア

メヌエット( ソナタより) ・・・・・・・テデスコ

4つの小品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・トロバ

プレアンプロ, オリベラス, カンシオン, アルバーダ

ホセ・ラサーロ

I イギリス民謡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15世紀作品

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ナルバエス

2つの小品・・・・・・・・・・・・・・・フレスコバルデイ

イギリス組曲第3 番より・・・・・・・・J.S. パッハ

サラバンド, ガポツトI,ガポツトII

グラン・ソロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ソル

II ロマンス・・・・・・・・・・・・メンデルスゾーン

サラパンドとバルカローラ・・・タンスマン

小麦畑にて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ロドリゴ

カディス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・アルベニス

[*挿画/参照]:digitalguitararchive/1966-02-ギター日本_01

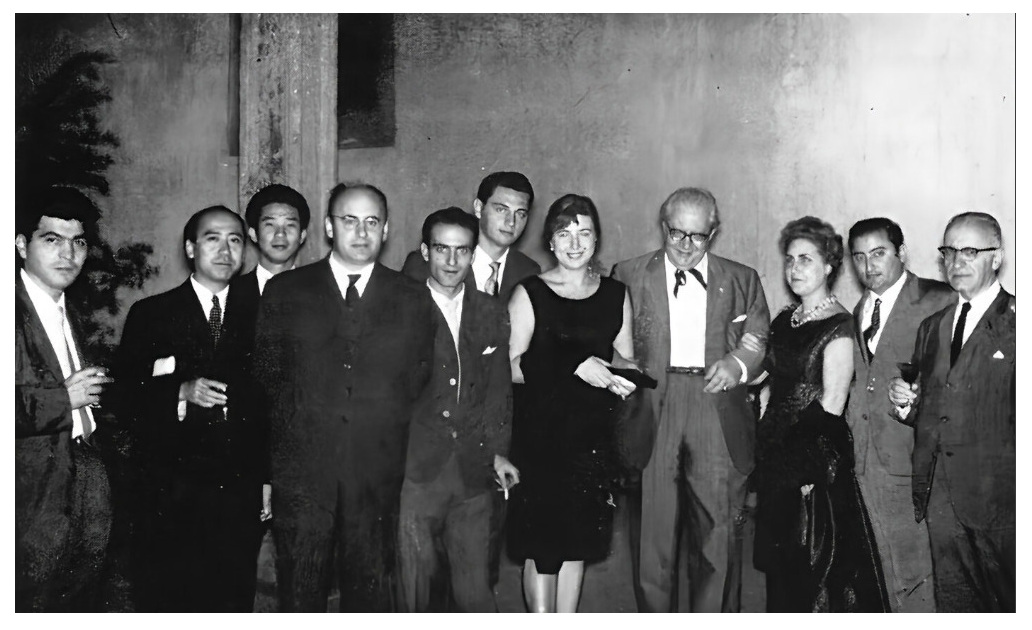

1961: Santiago de Compostela (España)

| 左より右へ | [1]John de Rose(USA)・[2]Kizuna Osawa(Japan)・[3]Hirochika Onishi(Japan)・[4]---------・[5]Jose Gonzalez(Spain)・[6]Jose Tomas(Spain)・[7]Mrs.Jose Tomas・[8]Segovia・[9]---------・[10]J.Ickhanian(Lebanon)・[11]Sophocles Papas(USA) |

|---|

GROUP AT COMPOSTELLA

9 月、セゴビアはコンポステラ (スペイン) 音楽祭でマスター クラスを指導しました。

このクラスは、もともと「カトリックのフェルディナンドとイザベラ両陛下の病院」だった建物で開催された。

実際、このコースに使用された実際の部屋は「苦悩する人々の場所」と呼ばれています。

「コンポステラ音楽祭」に関連して、近くのオレンセ音楽院でギター演奏の国際コンテストが開催されました。

このコンテストには、日本、イラク、グルジア、米国、スカンジナビア、スペイン各地から参加者が集まりました。

審査員は、アンドレス・セゴビア(委員長)、ハンス・ハウグ(作曲家)、ラモン・バラス(事務局長)、アントニオ・イグレシアス(オレンセ音楽院院長)、

ダニエル・エリクール(ピアニスト)、ラファエル・プヤナ(チェンバロ奏者)、ジョン・ウィリアムズ、ソフォクレス・パパス。

コンテスト予選で必須のソロは、グラン・ソロ(ソル)、ソナタ(カステルヌオーヴォ=テデスコ)、オマージュ(M. デ・ファリャ)でした。

最終テストでは、各参加者は古楽、古典音楽、ロマン派、現代音楽をカバーする 2 部構成のリサイタル プログラムを発表しなければなりませんでした。

[*挿画/転記(訳文にて)]digitalguitararchive/GUITAR NEWS/No. 63 JAN. / FEB., 1962/P.6-P.7