6th World Youth and Students Peace and Friendship Festival "Moscow Guitar Competition"

第6回世界青年学生平和友好祭 『モスクワギターコンクール』 |

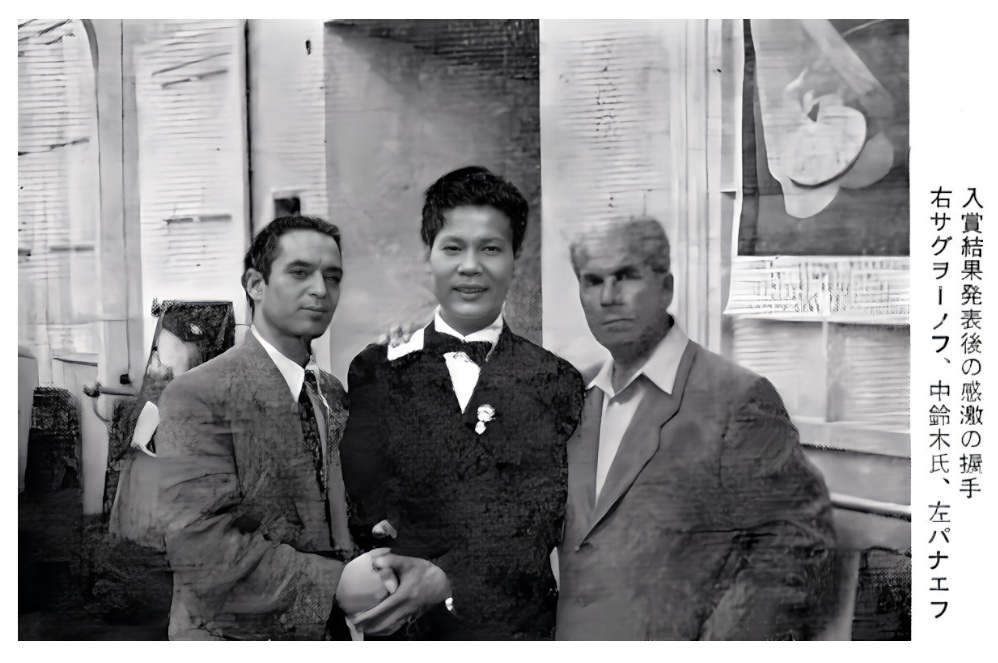

※~<前略>~<中略>~ 控室には北鮮から来た鄭世源と言うギタリストが来て居て、日本語で話しかけて来ましたがあの時の嬉しさったら、私は此所で日本語が通用するとは思いませんでした。 彼は日本に十年近くも住み、東京で小倉、小原の両先生にギターを習ったと聞いて親近惑を持ちました。 彼は四番目に出場との事でした。 鄭さんは、ソルの作品と、タルレガのホタ。それに北鮮の民謡をアレンジしたものを弾きましたが、いかんせん、絃は鉄線、楽器は悪いとあって思う様な演奏が出来ない様でした。 然し相当なテクニッャンだったと思います。 さてその鄭さんが演奏して居る最中に女の司会者が私の所に来て、紹介するのだからプログラムを書けと言って来たので、私は、バッハのガボット(チェロ) 、自作の農夫の唄と秋祭りを書いて出しますと、あと四曲は? と言うので、二曲ではいけないのかと聞くと、二次では、古典二曲、現代二曲、民族二血の六曲を弾かなければいけないと言うのです。 なお聞いて見ると時間は無制限だとの事で、此の六曲弾くと言う事は前々から決まって居た事だと言うのです。 私はあんなに慌てた事はなかったのです。 大体一回の出場と二回の出場と言う筈だったのがあんな具合になってしまうし、又此所で二曲弾けば良かったのが六曲になって居ると言うので私はすっかり面喰ってしまいました。 それでも、プロは、バッハのガボット、ソルのロンド グラソソナタより)ピラロボスの前奏血、自作の「狂詩曲」、自作の「農夫の唄」同じく自作の「秋祭り」として苦しいプロを作りました。 所で此のプロですが、バッハ、ソル、ビラロボス迄は良いのですが、自作の狂詩曲なんて曲ぱ架空の曲でそんなものは有りません。 又、「農夫の唄」と「秋祭り」として―'曲にしてた物を、農夫の唄、秋祭り、と別のものとして二曲に仕立てて、民族を誤魔化してしまいました。 後で考えると国際的な桧舞合で何とまあ図々しくやったんだろうと冷汗を流しました。 此所で一寸私以外の二次出場者の事にふれましょう。 二次出場者は十名で、イタリア、フランス、ドイツ、ボーランド、チュコ、ルーマニア、北鮮、日本が各々一人ソ連が三人、二人はレニングラードから、一人はキエフから参加して居ました。 北鮮の鄭さんの曲目は先程申しのぺた通りですが、他の出場者は聞いた事も無い様な曲ばかり、演奏して居ました。 中には、アニトラの踊りを弾いた人も居ましたが、古典は大体前古典のものらしいものと、ソルかジェリアーニを弾いて居た様でした。 現代曲と民族では私の全然知らないものばかりでした。 それが聞いて居て実に素晴らしいので写譜をしようと思ったのですが日本代表のスケジュールでどうにもならなかったのは今でも残念でなりません。 私の感じでは、皆大げさな曲を弾いたと言う惑じで自分の技術が曲に負けて居た様な印象を受けましたが、かと言って、私共がてんで足もとにも及ぱぬ様な技術は持って居るのです。 要するに良い音で弾いてそれが当り前と言った様な或る種の伝統を持って居るのでしょう。 レニングラードから来たレフ君、ガリーネ君は鉄絃を使って居ましたが、実にやわらかな此が鉄絃かしらと思う様な良い音を出して居ました。 ソ連には、アメリカの特許で、ナイロン絃が無いのです。 私は持参したオーガスチンのを絃ひと組献呈したら、まるで大変な宝物でももらう様に喜んで居ました。 ルーマニャから来た人はハウザーニ世の楽器を持って来てガッ卜絃を使って居ましたが、さすがに銘器だけはあって素晴しいものでした。 二次のコンクールが終って私共は叉地下の控室で手真似よらし<他の出場者と話をして居ると、審査委員長の、ブルーノ、ヘンツェ先生、審査に来られたソ連の著名なギタリスト、イワノフ、クラムスコイの両先生が来られました。 プルーノ、ヘソツェ先生は特に私に会いたいと言われて握手して下さいましたが、白髪豊かな背の高い立派な紳士でした。 ヘソツェ先生はすぐ帰られましたが、グラムスコイ先生は私の楽器を手に取って、ためつすかしつ見て居られましたが、”ヤコピだな“と言われて、”此れは良い楽器だから大切にしなさい“と言って私に楽器を返して呉れました。 私は、持参の日本から頼まれたものを渡し、オーガスチンの絃を一組献呈して、今後のギターを通じて友好を深めたい意味の事を申し上げ、一緒に写真を撮りたいと言うと、快く、カメラの前にお立ちになりました。 残念ながら、先生と二人で撮ったのは、カメラブレでしたが、椅子に坐ってと言われて私と二人で撮ろうとしましたら、他の出場者も入れて呉れと言うので大勢で撮ったのは良く撮れて居ました。 私はお人好しにも私と先生の間に他の人を坐らせたら、私ははるか端っこになってしまいました。 大体此んな具合に二次も無事に終る事が出来ましたが、私は今でも考えると夢の様でなりません。 聴衆の良かった事、アンコールは最後にするものと思って居たら、良いと判ったら一曲目からでもアンコールして坐らせて呉れなかった事、聴衆の演奏中の実に静かだった事等、今でもまざまざと思い出します。 さて、八月八日に入賞者の発表があり、朝早く、私逹のホテルに在モスクワの新聞記者、勿論日本の朝日とか読売とかのですが、その人達が私の部尾に大勢見えられて、”鈴木さん御目出度う、金賞入賞だそうですね“と言って来られたのです、 私は面喰ってばかり居ますが、その時も又すがかり面喰って、”うそでしょう“と言って見たものの、本当かなと思ったりして、自分でまゆに唾をつけて見た位でしたが、やはりそうだと判った時は、ちらと小原先生、上野で生木をさかれる様に別れた三木さんの顔が脳裏をかすめたのでした。 最後に此度のコンクールの審査方法を少しばかり申しのべますが、此は合唱の審査員として私共と同行された井上頼豊先生に聞いたものです。 審査方法は課題曲が無いかわりに厳格な減点制で総合点数に満たなければ各位共空席にすると言うやり方だそうです。 又審査も技術本位なものより純音楽性と言う面で、長い会議の結果そうなったのだそうです。 ギターの帝査員は四人で委員長が、プルーノヘンツェ、それにイギリスから来た音楽評論家、コッフェル、それからコンセルバトリオの音楽専任教授が二人でした。 その他、イワノフ、クラムスコイ、バナニフ氏、等が居りましたが、それは審査員の資格は無く助言者とも言う意味で審査員席に居られました。 八月九日にはコンセルバトリオのチャイコフスキー大ホールで入賞者のコンサートがあり私はギターの代表として又日本の代表として演奏してまいりました。 今になって考えると意外な金賞の一位と言う事も、あわただしいコンクール参加が、私の心の余裕を無くし、合せてアガルと言う事を忘れさせて呉れたと、一体何が幸いになるか判らないものだと思います。 此れからも此れに力を得てますます勉強して、あらゆる面に成長して行きたいと思って居ります。 1959-47-ギターの友 |

|---|