The history of the establishment of classical guitar associations and federations in Japan日本におけるクラシック・ギター協会・連盟等の設立歴史について

高度経済成長期(1950年代後半から1970年代初頭)のクラシック音楽の動向は、日本国内外で多様な発展を遂げています。日本は急速な経済成長とともに、文化的な多様性が増し、クラシック音楽もその一環として進化しています。

<高度経済成長期のクラシック音楽動向>

[西洋音楽の影響]: 高度経済成長期には、西洋のクラシック音楽が日本に大きな影響を与えました。

特に、ヨーロッパの作曲家たちの作品が日本で広く演奏され、学校の音楽教育でも取り入れられました。

[日本の作曲家]: この時期には、日本の作曲家たちも活躍し、独自の作品を作り出しました。

例えば、黛敏郎や武満徹などが挙げられます。彼らは西洋のクラシック音楽の技法を取り入れつつ、日本の伝統音楽と融合させた作品を作りました。

オーケストラとコンサートホールの発展: 高度経済成長期には、オーケストラやコンサートホールの数が増加し、クラシック音楽の演奏機会が増えました。

これにより、一般市民もクラシック音楽に触れる機会が増えました。

<高度経済成長期のマスメディア動向>

[テレビとラジオの普及]: 高度経済成長期には、テレビとラジオの普及が進み、クラシック音楽の演奏やコンサートの模様がテレビやラジオで放送されるようになり、より多くの人々がクラシック音楽に触れることができるようになりました。

[音楽雑誌の増加]: 音楽雑誌も増加し、クラシック音楽に関する情報や評論が広く発信されるようになり、クラシック音楽に対する関心が高まった時期です。

[レコードの普及]: レコードの普及により、クラシック音楽の録音が一般家庭にも普及しました。これにより、クラシック音楽を自宅で楽しむことができるようになりました。

クラシック音楽とマスメディアの相互作用が進んで、日本の音楽文化に大きな影響を与えたと考えられます。

地域のギター協会・連盟等の設立

1931年 「高知ギター協会」設立<長野 努>

1933年 「横浜ギター協会」設立[3月]<北澤照子>

1935年 「札幌ギター連盟」設立<北海道大学生中心>

1936年 「福岡ギター協会」結成<小越達也>

1939年 「西日本ギター連盟」結成<理事:富田勇吉・中山覚・深川倣正>

1947年 「大阪ギター協会」設立<近藤恒夫>

1948年 「関西プレトロ協会」設立<縄田政次・近藤恒夫・中野二郎>

1950年 「現代日本ギター連盟」設立[8月26日]<小原安正>

1952年 「日本ギター芸術協会」設立<近藤恒夫>

1952年 「日本ギター教授者協会:NGKK」設立 近藤恒夫・月村嘉孝

1953年 「北関東ギター協会」支部設立(千葉)<中林淳真・西道夫>

1953年 「現代日本ギター連盟 北海道支部」の結成

1954年 「新日本ギタリスト連合」発足<永田哲夫>セゴビアーナ・デ・ギタラ

[北沢俊明・亀井多可志・京本輔矩・玖島隆明・奥田紘正・小原二郎・]

1955年 「日本ギター連盟北海道支部」設立<大塚房喜> 1956年 「日本ギター演奏家協会」発足

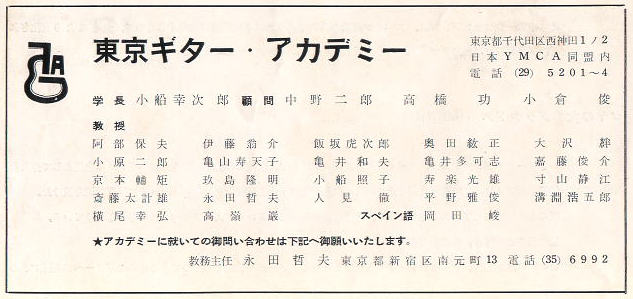

1959年 「東京ギター・アカデミー」設立<校長:小船幸次郎>

担当教授:阿部保夫・飯坂虎次郎・奥田紘正・亀山寿天子

京本輔矩・小船照子・寿楽光雄・寸山静江・永田哲夫・横尾幸弘

1960年 「ギター友の会 北海道支部」設立<菱川善夫・伊藤亜子・鈴木一夫・宮田満男・鈴木進・千葉敏生・小沢一介・今田孝保・稲川六郎>

1966年 「現代日本ギター連盟」法人化し、「(社)日本ギター連盟」と改称

1967年 「中部日本ギター協会」発足[1月15日]<会長:中野二郎>副会長:伊藤尚夫・田村敏夫

1967年 「広島ギターアカデミー」設立:檀上宣順・楠原省二・岩井祥訓・北林康彦・浜村襄一

1969年 「日本ギタリスト協会」設立[7月31日]<阿部保夫>

現代日本ギター連盟の発足について:現ギ連宣伝部

ギタルラ1951-10-No.11.pdf/P.18

現代日本ギター連盟の報告 : ギタルラ 1951年

『現代の日本ギター連盟(以下、現ギ連と略記する)が発足したのは昨年すなわち昭和25年の8月末である。

然し本部で発足を決定したのほ確か6月か7月始めであったと思う。

全国的な一致と言う原則を守る為に関東、関西の2大圏が先ず歩調を揃えねばならぬと考えて関西側に早くから申入れをして回答を待っていたが、何故か夏の間、何の返答もなく握りつぶしとなって居り、その間、故上田耕司氏の懸命な奔走が有ったに関わらず、そのままとなって現在に至った。

昨秋、第2回西日本コンクールの当日、私は西下し、月村、縄田氏に会い参加を重ねて申し入れた。

そしてその当時.教授者協会の拡大を計画中であったので、小生にも協力を申入れられたので快諾し、小生は協会の客員として迎えられた。

現ギ連ほ、如何なるグループとも対立しないと言う項目を設けているので、関西側の教授者協会には其後何のわだかまりも持たずに参加した。

然し、今年春に至り縄田政次氏の東京レサイタル直前に氏から加盟の申出があったので喜んで入って頂いた。

此度、九州地方部の団結が出来、之にならつて各地に現ギ連の支部結成の機運が起つて来ている。

元来が同志的結合を基本的な線として打出しているのだから、反対の考え方を抱いている人までを無理に吸収して、形だけを整え、その為に運動に支障を来すような事は避けている。

丁度美術の団体に無数のグループが有る如くである。

今までのギター界の大同団結とは保守と急進も全く一線に並べて、全ギタリストを打つて一丸としなくては気が済まないように見受けられ、そしてそれが必ず失敗していたのである。

現在の現ギ連には当方の申入れが礼を尽くして為されているにかかわらず、参加して下さらない大家が沢山ある。

此の方逹は現ギ連に反対の立場を固守されているようであるが、それは一向差し支えのない事で、御当人の自由である。

私は現在を信ずる事が出来ない。

何故なら現在と言うものは此の瞬間から既に過去である。

此の過去だけを守つて未来を考えようとしない人生観をどうしても持てないのである。

現在の我々は矢のような速さを以て過ぎ去りつつある。

之から新しいギターの普及を創造してゆく若いギタリストや、又絶えず成長して止まないと言う感覚と欲求を持つ進歩的なギタリストでない限り、瞬く間に置いてけぼりを食らうことは当然なのだ。

現ギ連はいつも若さが充渦している。そして精力的に、力強く進もうと欲している。

現ギ連は8月末を以て旧役員の任期満了となり、新たに若い活動的な委員を大量に加えた。

そLて部署を決めて強力に動くようになった矢先、九州地方部の発足を見て画期的な共同体を作り得た。

新しい人事の顔ぶれは別項の如くである。

カビで真っ白になったような、そして動脈硬化で益々退歩してゆくようなギターでなく、いつも清新で、グイグイと進歩してゆく意欲的なものであって欲しい。

絶えず創造と前進が行われねばならない。

現ギ連は此の希望に胸をふくらませて巨歩を進める。

各地のギタリストの参加と支部結成を心から期待する。

-現ギ連宣伝部-

ギタルラ1951-10-No.11.pdf/P.18

1960年 『東京ギター・アカデミー』教授者コンサート

[*挿画出典元]:『写真で見る日本ギター史』1992年3月30日初版発行

発行所:現代ギター社/安達右一・監修【GG番号】GG090

[*1列目左より]:横尾幸弘・寿楽光雄・寸山静江・亀山寿天子・小船照子・小船幸次郎・阿部保夫・奥田紘正・大沢絆(一仁)・斎藤太計雄・永田哲夫

[*2列目左より]:??・??・高橋功夫人・亀井多可志・亀井和夫・??・??・??・??・??・??・

[*3列目左より]:??・??・??・??・??・??・??・飯坂虎次郎

1959-41-ギターの友社/P.16

教授氏名(1月19日現在、就任の承諾を得た分のみ。五十音順、敬称略)

阿部保夫、伊藤翁介、飯坂虎次郎、奥田紘正、大沢絆、小原二郎、亀山寿天子、亀井和夫、亀井多可志、嘉藤俊介、京本輔矩、玖島隆明、小船幸次郎、小船照子、寿楽光雄、寸山静江、斎藤太計雄、永田哲夫、人見徹、平野雅俊、溝淵浩五郎、横尾幸弘

日本ギタリスト協会(仮称) 設立準備完成

11-ギター日本.pdf/P.35

1969年 日本ギタリスト協会(仮称) 設立準備完成

阿部保夫,京本輔矩両氏が世話人となり設立準備を急いでいた日本ギタリスト協会(仮称)が近日発足のはこびとなった。

設立後全日本に呼びかけ強大な協会として発展が期待されている。

[設立趣意]

わが国のギター界は日を追って隆盛となり,演奏技術は国際的水準をしのぐ迄になっておりますが,ギター界に対する社会的認識はまだまだ低調であることを残念ながら認めざるを得ません。

この原因を探究してみますと,これまでギタリスト相互に専門家意識が弱かったため真の結束が得られなかったことに起因していると思われます。

今日,わが国のギター界では最早アマチュア的ギタリストの存在は許されなくなり,演奏活動にしてもより高度な専門家としての演奏が望まれております。

われわれはこの現実を冷静に認識してギター界が真に向上することを希い,それに役立つことに直ちに取組みたいと思い次のことを企画致しました。

1. 会員相互の研究向上をはかり対外的地位の高揚を強く推進する。

2. すぐれたギタリストによる演奏会,講習会の全国的交流をはかる。

3. 海外との稜極的交流及びギタリスト招へいについて意見具申・調整をする。

4. 新鋭ギタリストの招介及び新人のための登竜門をつくる。

5. 会員相互の利益保護と親睦を計る。

われわれは,この企画実現に最大の努力を払うことを約束し,この成果は必ずやギタリスト相互の福祉の増大に大いに益することを信ずるものであります。

この趣意に賛同される方の入会を是非おすすめする次第であります。

昭和44 年5 月

[発起人]

阿部保夫・安達右一・奥田紘正・小原二郎・亀山寿天子・

京本輔矩・玖島隆明・国藤和枝・寸山静江・寿楽光雄・横尾幸弘

[顧問]

伊藤翁介・飯坂虎次郎・小倉俊・小船幸次郎・小船照子・

酒井富士夫・佐々木政夫・高橋功・永田哲夫(氏名 五十音順)

※この協会の発足により過去16年間つづいた新日本ギタリスト連合は発展解消することに決定した。

~ 各地域のギター音楽史について (地域ごとの変遷) ~